[Siehe hierzu auch → dort.]

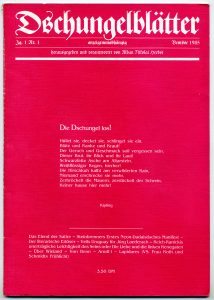

DSCHUNGELBLÄTTER 1985 – 1989,

Nr. I/1, Ventôse (Februar/März) 1985

Sie lag darnieder, die Satire, einige kurze Jährchen lang, – nun platzte sie auf zu neuer nicht roter, aber rötlicher Blüte: die Zeit – dies mindestens sei den neuen Mächtigen zugestanden, deren Odium ist, eigentlich wie das der alten zu sein; jene nannten das Parfüm nur anders —, diese Zeit also reibt den als solchen deklarierten Brüdern Tucholskys, freilich anders als diesem, die runden, meist gut gefüllten Bäuche, und nicht nur Lerryn atmet auf: Es ist doch schön, zwar in der Opposition, aber wieder vereint zu sein. Und ließen sich die Kameraden Lambsdorff, Geißler & Co. nicht bereits von andren prächtig bezahlen, unsere Satiriker würden schon arg in die Tasche greifen müssen (CDU–Regierungs–Erhaltungs–Fonds), um nur jenen Zustand wiederherzustellen, der ihnen allen bis 69 Brot und Obdach und Anhänger gab. Nirgends nämlich läßt es sich für den kritischen Feuilletonisten und Künstler so gut aushalten wie in der schlechtest regierten Welt mit dem Regenschirm der nicht ganz so schlechtesten Verfassung überm Kopf — aber doch wissen sie nicht recht, ob diese nun ist fish or meat. Welch ein Schlag war’s für die undogmatischen Freunde, das Berufsverbot, von dem nur DKPisten noch sprechen – und ausnahmsweise haben sie recht –, ausgerechnet von ihren Sympathisanten serviert bekommen zu haben. Aber nein, das war marginal, denn nun geht’s wieder aufwärts; die Bonner Wende machte mit der Arbeitsbeschaffung für Satiriker Ernst. Jetzt darf man sich getrost öffentlich mit den Genossen wieder duzen (privat tat man es eh). Werden die Zeiten schlecht, atmet die künstlerische Linke auf. Die öffentlich favorisierte Nabelbeschau der Literaturschickeria kippt in den politischen sentiment alternativer Gemüter, und nur der dünnblütige Grübler· – wie eine personifizierte literarische Bulle den Charakter bezeichnet –, Handke etwa, kann noch ernstgenommen werden. Und weil den niemand ernstnimmt, braucht keiner mehr zu differenzieren, denn die Zeiten, in denen das kleinere vom mittleren und dieses vom größeren Übel unterschieden werden mußte, die sind gottlob vorbei. Nun schlagen den kritischen Publizisten freudige Giftbläschen aus unterm Gaumen.

Ausgerechnet in einem solchen Augenblick satirischer Hochkonjunktur unternimmt es der Herausgeber, ein Blättchen zu kreieren, das nicht nur nicht nur satirisch, sondern auch ohne Bilder ist, also auf den bei weitem größten Teil der bundesdeutschen nicht Leser, aber doch Käufer verzichtet, – zudem sich noch dem Anzeigenmarkt, dem freien, sozialen, verweigert, weil er der zwar ehrenvollen, doch sicher anachronistischen Ansicht frönt, es sei ein Hochseilakt ohne Seil, zugleich die Werbung der Volksverdummung zu zeihen und sie trotzdem abzudrucken – unterm kaufmännischen Verweis auf gewisse Notwendigkeiten, etwa das freisoziale Netz, über welchem die Gedankenartisten ihre zynische Witzhoppserei ja schon deshalb nicht vorführen können, weil, wie gesagt, das Seil fehlt und sie also längst hinein- und hereingefallen sind – ins Netz nämlich und auf das System. Gleichwohl sind sie wendig, die Genossen, und die Kameraden raffiniert, wenn ihnen die Not das Säckel füllt. Sie schreien sehr moralisch, machen sich gleichzeitig lustig und ihren Zuhörern Freude. Der Rezipient genießt’s und geht befriedet nach Haus, der Kavalier schweigt – nämlich Wolfgang Hildesheimer. So legt sich über den Zustand Entspannung. Was ist, soll zwar nicht sein, aber man kann es goutieren. Von List der Geschichte bei allem kein Wort; zwar haßt man den Zustand, mit dem man paktiert, doch gilt es, konstruktiv zu sein: Man sucht Ausgleich, – und nur aus Pietät werden, wenn überhaupt, die Lustbarkeiten gemieden, die das abgelehnte, gleichwohl – unterm Gesichtspunkt der käuflichen Kunst – notwendige. deshalb auch akzeptierte und, wenn die Genossen ehrlich sind, auch ganz akzeptable, vielleicht sogar gute, es könnte sein treffliche, weil treffbare System von Zeit zu Zeit veranstalten muß. (Wobei es ein Diktat ist des Stils, die CDU des weiteren nicht zu erwähnen.)

Hier nun mögen die DSCHUNGELBLÄTTER ein wenig krude wirken: kein Hochglanz, sehr einfache Broschur, viel Inhalt und noch dazu überteuert. Kein Zweifel, Auflage und Chancen sind gering, denn es wird kritische Nestbeschmutzung betrieben. Das manus manum lavat beherrscht wie den Markt so die Literatur, die jenen geradezu signifikant signiert. ln den DSCHUNGELn weiß man’s und gibt es auch zu: Die Rede von Ästhetik ist Mystifikation. Hahn gilt gleichviel wie Roth (woran etwas ist), Roth gleichviel wie Weiss. Weiss wie Eco, der wie Ende usf. in gediegener Sublimation der Äquivalenz: Der Autor, aber vor allem die Autorin sollten gut vögeln können, dann sind ihm und ihr lebhafte Rezensionen sicher.

Nicht aber, der Herausgeber dieser Blätter hätte sich bislang dem Vorgang völlig verweigert; zwar hat er sich einige Male – und ist den Kollegen unangenehm aufgefallen dabei – aufzulehnen versucht, allein, es zog ihn denn auch um der Ästhetik willen in die contrainte par corps der Kulturindustrie, wo er zwar selbstbewußt kurbettierte, aber damit doch die Hohe Schule genoß. Nun bleibt ihm wie seinen Mitarbeitern wenig andres, als nach Lust und Willkür aus jener zu plaudern.

Der dies schreibt, ist – wird unserer aller Titanic gefolgt, namentlich dem dort nicht aus Gründen der Ehre, sondern des autoritären Charakters „Professor“ genannten Kähler – ein “stadtbekannter Sonderling, der nicht nur Schwierigkeiten hat, sein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen“, sondern auch das aller anderen, weil er’s nämlich erstens nicht vorhat und zweitens es weder für Perlen noch Perlzwiebeln hält. Denn macht sich einer im Auge des andren zum Affen, so darum oft, weil grüne Kontaktlinsen mitnichten Rot sehen lassen oder doch nur in sehr metaphorischem Sinn.

Es ist schon ein Jammer, Tanszendenz und Immanenz verwechseln sich leicht. Zudem möchte unsere wie jede andere Zeit auf historische Kompromisse drängen, wenn nicht gar auf „globale“. Der Herausgeber hingegen bleibt stur beim konservativen NEIN, anstatt zum Papagei zu werden, der den Esel äfft. Erschüttert nun mußte er feststellen – zumal Adorno aus historischen wie persönlichen Motiven nicht mehr zur Gelegenheit finden konnte, sich beim Kollegen Kähler für dessen Vertraulichkeiten zu bedanken (zudem er auch unter geweihten Professoren mehr Schüler hat, als er sich erinnern würde) –, – mußte der Herausgeber also feststellen, daß um ihn herum zwar keine Wahrheit, umso mehr aber Klarheit in den Köpfen seiner Mitmenschen herrscht (in ihren Herzen geht beides, aber nur physiologisch), so daß er – und hart erarbeitet ist’s – sowohl die als auch nahe an der Verwirrung baute. Demzufolge leistet er hier wie in seinen anderen Publikationen auf einen herzeigbaren Sinn Verzicht, ist also keiner von denen, die mit ausgestrecktem Zeigefinger Da!Da! rufen und die Gehaltsabrechnung meinen. Es hat ja nicht nur Apel mit den Normen seine Not; doch sieht er das Problem schon recht, wenn er sich um die Grundlagendiskussion der Satire nicht drücken mag. Wie soll diese denn selbstbewußt leben, kann sie sich nicht – freilich nur negativ, weil’s erstens modern ist, und zweitens findet man hier stets einen sicheren rhetorischen Boden (das zumindest hat sie mit den DSCHUNGELn gemein, anders als diese mag sie aber die Frage nicht stellen) – auf irgendeinen wahren Wert, einen Warenwert oder das Dingsbums des Lebens beziehen? In den DSCHUNGELn hingegen trennt sich das Bums schnell vom Dings; insofern findet Literatur hier nicht statt. Und es ist eine Frage des „Es“, das „s“ noch zu kappen, um dem Leben unter die Soutane zu greifen, die sich modisch „Ökologie“ nennen läßt und also bereits im Begriff sich auf die rechte Seite des Kalküls geschlagen hat.

Weil nun Purismus sich allemal auf Normen bettet, die ihrerseits mehr Kumpanei finden, als zuträglich ist und deren späteste und stets verspätete Manifestation die Dudengrammatik schreibt, werden sich die DSCHUNGELBLÄTTER weniger puristisch denn elitär benehmen, – das ist noch ein KampfWort, wenn Kohl Haydn und Heino liebt und die Linke Biermann und Bots, vermutlich wegen des Stabreims. So wird hier sicher des öfteren die Meinung kund, die Natur – ob nun eine erste, zweite oder Ente — sei ein Greuel. Sterben die Bäume, macht dem Herausgeber das wenig Bedenken, und zwar aus kaltem Grund: Wer hinauszieht aufs Land, das es als Land nicht mehr gibt (man tut halt nur so), und sich zudem Sitting Bulls Portrait an die Rigipswände nagelt, denn neue Marterpfähle braucht das Land, ist unglaubwürdiger als ein Teilnehmer der Camel Tours. Der Herausgeber läßt lieber die Wüste wachsen und überprüft seine Naturneigung dann. Nur die Zweideutigkeit der gemäßigten Klima– und Geisteszonen setzt sich die Maske auf und singt „eiapopeia, was wackelt im Stroh?“ – derweil sie gleichzeitig denkt: „’s ist das liebe Gänschen, das schlachten wir heut’“: Die Dschungel wächst, weh dem, der Dschungel birgt, – welch eine herrliche Ödnis also, welche Vielfalt der Gestalten. polymorph pervers, wenngleich –und weil! – das indische Wort ursprünglich die lichten Wälder meinte. Licht freilich ist, physikalisch gesehen, ambivalent: soviel zur Wahrheit.

Nein, die Vernunft wird nicht gefangen wie ein Zickzack laufender Hase, will sagen: Wer gefühliges Salz verstreut, verstreut zwar nicht seine Leser, aber die Wahrheit. Vergessen wurde. daß die Aufklärung ausgeträumt hat, und nur darum fällt sie in das zurück, woraus Marat, Babeuf und anfangs Robespierre sie herauszuschrauben hofften: ins für Reflektionsbemühungen tabuisierte Gefühl, das heutzutage – „Du, ich mag dich, du ...« – fröhliche Urständ‘ feiert, ein Teil der bewegten Frauen immer munter voran.

Es ist zum Verzweifeln, und wer verzweifeln nicht mag, genießt es zynisch oder spottet verzweifelt: Das Selbstbewußtsein kann sich nicht fassen noch leiden. Da ist’s nur konsequent. wenn die Mensch–du–ich–find’–dich–echt–gut–du–Verfassung auch humoreske Humoreskisten, und zwar, wenn auch verschwiegenerweise, seit je, bei der Hand nimmt, damit Beethoven und Kleist in bedenkenloser Leichtigkeit zum Kumpel von nebenan stilisiert werden können, weil ja. daß Küsse und Bisse sich oft blutig bedingen, zuviel über den Zustand verrät. So geht die Satire Hand in Hand mit der empirischen Wissenschaft, die das Werk zum Produkt reduziert, einem gewissermaßen pawlowschen Reflex der Kultur.

Schlechtes Elternhaus

+ Narzißmusproblem

+ historisch/soziologisches Umfeld

= Neunte Sinfonie (abzügl. Skonto: Tátata–tá)

Zur Marschmusik der Bots nebst Ringelpiez mit Anfassen und einigen Friedenstauben ist’s dann, weil sowieso alles gleich ist, nicht mehr sehr weit. Die bewußten Tierchen kann man, wenn sie grau sind, übrigens nicht ausstehn, weil sie mit ihrer Kacke alles versauen: Vorsicht!, Mendel schlägt zu und schleppt ja nicht von ungefähr nationales Erbgut mit. Wie weiland gestalten sich Demonstrationen als Fackelzüge oder kippen doch in Volksfeste. Widerstand wird Nötigung und Stammheim zur Pension, in der die aus der DDR herüber– wie sehr wahrscheinlich auch heruntergekommene Schriftstellerin Julika Oldenburg gerne 15 Jahre absitzen würde. Anstatt ihrem Wunsch zu entsprechen – denn nicht darum, daß sie in Bautzen saß, geht es, sondern daß sie fröhlich den Teufel mit dem ßeelzebuben austreiben will, so daß die juristischen Extremisten aufheulen dürfen –, anstatt sie also, und sei’s nur studienhalber, endlich dort auch hinzuschicken, druckt die Presse es ab. Gleichzeitig affirmieren die protestierenden Linken, so sie nicht vom Opern– sondern Operettenbetrieb abhängig sind, den Todesschlag gegen die Kunst mit Rock–Pop–Gedudel. Unterm Stampfen der Rhythmen – funktional dem bayerischen Humptata verwandt – wird wienerisch klassische und klassisch wienerische Nekrophilie betrieben, zu Protestsongs in harmonischem Gefüge das Tanzbein geschüttelt und der Kopf nur, sofern er nicht denkt, – was bei dem Lärmen auch völlig unmöglich ist. Weil das Wahre also nicht und nicht gut ist und das Gute nicht und nicht wahr, soll füglich das Schöne zwar nicht nicht, mindestens aber gehörschädigend sein. Und weil in all dem Krawall und der Abart des Schunkelns, dem gemeinsamen Händeklatschen, überhaupt keiner mehr klarsieht, wirft sich die ganze marode Truppe auf das Gefühl und feiert ebendas Nabelsausen, das sie – literarisch – zu verabscheuen vorgibt oder zumindest vorgegeben hat.„Sauber“ bleibt nur die Satire – oder scheint es zu bleiben, denn die Situation läßt vermuten, es hätten all die Spötter heimlich selber die Wende gewählt. DIE DSCHUNGEL hingegen sind schmutzig, doch geben sie’s zu und lassen deshalb die Blätter fallen, die ihre Leser in jeder Hinsicht ent|täuschen werden müssen. Der Rücksicht, auch der auf „sich selbst“, bleibt ohnehin nichts, als sich zwischen den Zeilen zu verkriechen und auf bessere Leser zu hoffen.

Nun bringt der Weih die dunkle Nacht,

Und Mang, die Fledermaus erwacht.

Der Stall birgt alles Herdentier,

Denn bis zum Morgen herrschen wir!Die Stunde stolzer Kraft hebt an

Für Prankenhieb und scharfen Zahn.

Jagdheil! und kühn gehetzt, gerafft:

Das Dschungelrecht ist jetzt in Kraft!Kipling, Nachtgesang in der Dschungel