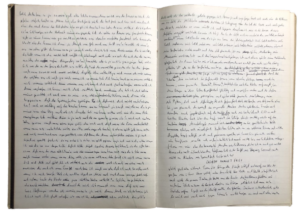

[Manuskript des ersten Entwurfes der Verwirrung des Gemüts,

damals noch (etwa 1979) „Falbins Krise“ genannt:]

[Arbeitswohnung, 10.11 Uhr

Stille. Nur in den Ohren rauscht das Blut.]

Ich habe ihr, Renate Wucher, sehr viel zu danken; es ist nicht ganz heraus, ob ich, hätte es sie in meiner Bremer Zeit für mich nicht gegeben, heute noch lebte. Auf sie war ein Verlaß, den auch meine Großmutter nicht leisten konnte, weil er nicht nur ein menschlich mütterlicher, sondern auch intellektuell war und vor allem – musikalisch. Ich habe sie denn immer „meine mütterliche Freundin“ genannt, was ein Euphemismus ist, insofern sie eine befreundete Mutter war, die befreundete Mutter. Ja, das trifft es mehr. Einer ihrer beiden Söhne, Andreas, war in dieser Zeit mein bester Freund. Hätte es wiederum ihn nicht gegeben und unsere

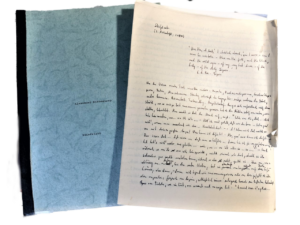

gemeinsame Reise nach Paris (mein erster Kontakt zu dieser Stadt), wären Die Orgelpfeifen von Flandern niemals geschrieben worden, die heute das erste Buch, Wanderer, meiner zweibändigen Gesammelten Erzählungen beschließen. Sofort nach dieser Reise (1977) setzte ich mich hin und fing niederzuschreiben an, was mir schon in Paris durch den Kopf gegangen war. Die quasi in einem Rutsch entstandene Erzählung nannte ich – nach einem der bis heute verbliebenen Motive – „Stiefelrot“. Und so liegt das in einer später vorgenommenen Überarbeitung Novelle gewordene Stück nun wieder vor mir, und zwar sowohl als Typo- wie als Manuskript:

gemeinsame Reise nach Paris (mein erster Kontakt zu dieser Stadt), wären Die Orgelpfeifen von Flandern niemals geschrieben worden, die heute das erste Buch, Wanderer, meiner zweibändigen Gesammelten Erzählungen beschließen. Sofort nach dieser Reise (1977) setzte ich mich hin und fing niederzuschreiben an, was mir schon in Paris durch den Kopf gegangen war. Die quasi in einem Rutsch entstandene Erzählung nannte ich – nach einem der bis heute verbliebenen Motive – „Stiefelrot“. Und so liegt das in einer später vorgenommenen Überarbeitung Novelle gewordene Stück nun wieder vor mir, und zwar sowohl als Typo- wie als Manuskript:

Mit diesem Manuskript begann, was sich in der Verwirrung, vor allem aber dem Wolpertinger fortsetzte und bis zu Anderswelt entfaltet hat; ohne „Stiefelrot“ wäre all das nicht möglich gewesen. Und all diese frühe Dichterzeit stand Renate mir bei, die tatsächlich an mich, den nun wirklich ein Schriftsteller werdenden jungen Mann, glaubte, und an sein Talent. Ihre eigene Familie war hochmusikalisch, Andreas spielte Geige, wenn auch nicht sehr gern, sein Bruder Helge leidenschaftlich Cello. Sie selbst spielte am Klavier. Als einmal Andreas, ich erinner mich, als wäre es heute gewesen, Beethovens „Für Elise“ klimperte, schoß sie ins Zimmer und rief: „Hör auf, hör sofort auf! Dieses Stück kann man erst spielen, wenn man zumindest einmal ungücklich verliebt war.“

So waren ihre Lehren, derer da auch ich mehr als nur teilhaftig wurde. Vor sechs Tagen, am Freitag, den 11. März 2022, ist Renate Wucher gestorben.

Dies schreibt mir der Freund. Ich nenne ihn immer noch so, wiewohl unser Kontakt und auch der zu Renate nach meinem Fortzug aus Bremen nicht gleich abbrach, nein, aber langsam entschlief. Andreas ging, als Physiker, in die USA, kam händeringend zurück und übernahm die Leitung eines Max-Planck-Instituts, sein Bruder Helge wurde Arzt. Wiedergesehen, seit 1981, haben wir uns meines Wissens nie; nur Renate besuchte ich noch dreiviermal. Seit dem ersten dieses Monats, schreibt Andreas mir, sei er pensioniert – eine Mitteilung, die einen seltsamen Geschmack auf meine Zunge legte und dort, wie ein feiner Belag, immer noch zu spüren ist. Daß der Krieg dies noch erlaubt, also sowas zu spüren überhaupt noch zuläßt, erhöht das Befremden.

Jedenfalls brachte der Postbote gestern ein Riesenpaket; ich schleppte es selber herauf, rätselnd, was schickt mir Andreas? und überhaupt – Andreas! Es ließ sich nur mit dem Messer öffnen, und zutage kamen diese Manuskriptbücher und Typoskripte, auch zwei tatsächlich erschienene Bücher, darinnen für Renate die Widmungen:

„Wir dachten, dass Du diese Dinge vielleicht gern wiederhaben möchtest …“, teilt Andreas mir mit. Er hat keine Mailadresse, nur seine Anschrift angegeben; so werde ich ihm nachher einen Brief im alten Modus schreiben. Zu trauern beginne ich erst jetzt.

***

Ich arbeite derzeit nur noch für, also → g e g e n den Krieg. Soweit ich es vermag. Abgesehen vom → Sonnabendnachmittag habe ich nur noch am Montag eine Pause  gemacht, einfach, weil zu waschen war; für knapp zwei Monate Wäsche hatte ich nach und nach in den Rucksack gestopft. Mit trocknen und zusammenlegen brauchte sie einen halben Tag, und damit, alles ordentlich in die Regale zu legen (zu „stapeln“ trifft es besser). Dann ging es gleich schon weiter. Korrespondenzen mit → Baskakova (heute muß ein neuer, mit ihren Briefen, Ukraine-Dialog vorbereitet werden, den sie aber erst durchsehen und, falls nötig, korrigieren soll, schon weil ich nicht weiß, womit sie sich gefährden könnte), Gespräche mit, in dieser Zeit fast ständig, → Gogolin, dem ich auch die Flagge einmontierte, mit → Utecht in Signal, mit meinem Arco-Verleger – für den ich unbedingt das Nachwort zu → Eigners nachgelassenem Der blaue Koffer schreiben muß, und zwar schnellstens -, bisweilen mit Elvira. Vor allem aber, auf dringendes Anraten Gogolins, eine neue Lektüre begonnen, Barbara Ehrenreichs → „Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg“, worin sich bereits im Vorwort bemerkenswerte Sätze finden,

gemacht, einfach, weil zu waschen war; für knapp zwei Monate Wäsche hatte ich nach und nach in den Rucksack gestopft. Mit trocknen und zusammenlegen brauchte sie einen halben Tag, und damit, alles ordentlich in die Regale zu legen (zu „stapeln“ trifft es besser). Dann ging es gleich schon weiter. Korrespondenzen mit → Baskakova (heute muß ein neuer, mit ihren Briefen, Ukraine-Dialog vorbereitet werden, den sie aber erst durchsehen und, falls nötig, korrigieren soll, schon weil ich nicht weiß, womit sie sich gefährden könnte), Gespräche mit, in dieser Zeit fast ständig, → Gogolin, dem ich auch die Flagge einmontierte, mit → Utecht in Signal, mit meinem Arco-Verleger – für den ich unbedingt das Nachwort zu → Eigners nachgelassenem Der blaue Koffer schreiben muß, und zwar schnellstens -, bisweilen mit Elvira. Vor allem aber, auf dringendes Anraten Gogolins, eine neue Lektüre begonnen, Barbara Ehrenreichs → „Ursprung und Geschichte der Lust am Krieg“, worin sich bereits im Vorwort bemerkenswerte Sätze finden,  etwa dieser:

etwa dieser:

Was ist Krieg, warum entsteht er ‚wirklich‘, wie kann man ihn verhindern? Bis dahin geht es vor allem um die Gefühle, die wir dem Krieg entgegenbringen, auch wenn diese nicht der einzige ‚Grund‘ für den Krieg sind. Durch Gefühle bekommt der Krieg uns in die Klauen.

Sofort habe ich → an den Bebelplatz und daran denken müssen, wie die Menge, dem gleichsam Vortänzer nach, „Überflugverbot!“ skandierte, „Überflugverbot! Überflugverbot!“ Man war, spürte ich, da für den Krieg schon bereit. Doch eben, warum? Was Ehrenreich hier,  in ihrem Buch, leistet, ist nichts Mindres, als eine Mythologie des Krieges zu erzählen. Ihr Buch liest sich wie eines Ranke-Graves → Sprache des Mythos. Die, wie bei ihm, in unsere unmittelbare Gegenwart hineinreicht. Es sind nicht wirklich, → wie ich gestern schrieb, ‚Interessen‘, die ihn leiten, ist also keine wie auch immer gewertete Rationalität, sondern der Wirkgrund (oder die -gründe) ist ein kollektiv unbewußter, sind Archetypen unserer, der ganzen Menschheit, Genealogie.

in ihrem Buch, leistet, ist nichts Mindres, als eine Mythologie des Krieges zu erzählen. Ihr Buch liest sich wie eines Ranke-Graves → Sprache des Mythos. Die, wie bei ihm, in unsere unmittelbare Gegenwart hineinreicht. Es sind nicht wirklich, → wie ich gestern schrieb, ‚Interessen‘, die ihn leiten, ist also keine wie auch immer gewertete Rationalität, sondern der Wirkgrund (oder die -gründe) ist ein kollektiv unbewußter, sind Archetypen unserer, der ganzen Menschheit, Genealogie.

Die moderne Soldatenausbildung zielt daher auf eine ähnliche Verwandlung,

wie die ‚Primitiven‘ sie mit Trommeln und Kriegsbemalung erreichten. (…)

Ganze Gesellschaften können in den Sog eines ‚veränderten Zustands‘ geraten,

dessen Kennzeichen intensive Emotionen und eine Fixierung auf Totemzeichen

des Kollektivs sind — heilige Bilder und Geräte oder heutzutage Fahnen und gel-

des Kollektivs sind — heilige Bilder und Geräte oder heutzutage Fahnen und gel-

be Schleifen wie im Golfkrieg.

Und es geht, ergo, um die Sakralisierung der kollektiven Gewalt; Ehrenreich folgt jeder ihr zugänglichen Spur in den Religionen, ja spricht sogar von dem „wahren Zeichen des Tiers“. Womit wir dann direkt in des Johannes Apokalypse[1]Die beiden Tiere Offb 13,1 Und ich sah: Ein Tier stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine … Continue reading wären:

Und: GOtt ist kein Vegetarier, sondern will Fleisch. Doch darauf, liebe Freundin, werde ich in einem gesonderten Beitrag kommen. Hier würde es zu lang.

Ist ohnedies schon zu lang. Daß ich dieses Krieges wegen in einer der größten poetischen Krisen meines Lebens stecke, muß ich Ihnen nicht mehr schreiben. Da trifft es sich eigentlich gut, daß Die Brüste der Béart, die eigentlich heute erschienen sein sollten, nunmehr, wie ich grad dem offenbar erst kürzlich revidierten → Verlagsannoncement entnommen habe, erst Mitte April herauskommen werden. Ich hatte mich drauf freuen eh nicht mehr gekonnt.

Ihr ANH

12.53 Uhr

References

| ↑1 | Die beiden Tiere

Offb 13,1 Und ich sah: Ein Tier stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. |

|---|