[Arbeitswohnung, 7.13 Uhr

Szymanowski, Erstes Violinkonzert]

Geht mir nicht leicht von der Hand, die Arbeitsjournale wieder aufzunehmen, nachdem ich derart lange, sagen wir, ‚pausiert‘ habe; die letzten beiden Neustartversuche unternahm ich anfang August, auch da hatte ich bereits zwei Monate nichts Ähnliches mehr geschrieben – aber zurück geht meine, das war es da noch, Hemmung auf fast anderthalb Jahre zuvor, weil es da zwei Ereignisse gab, über die ich schreiben nicht hätte dürfen, können zwar schon, aber einerseits, nicht ohne zu verletzen, und andererseits, um nicht juristisch etwas zu eröffnen, das sich gütlich vielleicht regeln ließe und regeln nun auch ließ. Der zweite Schweigeanlaß also war Klugheit, der erste eine Freundschaft. So wäre, ein ‚klassisches‘ Arbeitsjournal zu schreiben, ohne daß ich erzählte, was mich wirklich bewegte, ein Bruch mit dem ästhetischen Prinzip dieser ja nun schon fast zwanzig Jahre alten Reihe gewesen, eine künstlerisch für mich selber unverzeihliche Inkonsequenz. Um aber, verehrte Freundin, die Arbeitsjournale nicht völlig sterben zu lassen, stellte ich, Sie haben es sicherlich bemerkt, unter dieser Rubrik nun immer mal entweder einen kurzen Gedanken, öfter aber Hinweise auf anderwärts von mir erschienene Texte ein, was sich damit rechtfertigen läßt, daß jetzt sie von meiner Arbeit Zeugnis gaben, daß ich also arbeitete und nicht etwa ein Dasein als Renter … nun jà, ‚genoß“ läßt sich’s wohl kaum nennen bei der Euronen knappen sechshundert; ‚fristete‘ selbstverständlich auch nicht, dazu lebe ich zu gerne und zu intensiv. Zumal mir der kleine, nun schon fast zwei Jahre währende Auftrag eines Freundes und Kollegen meine Rente deutlich aufgewertet hat. Ohne dieses hätte ich’s objektiv nicht nur deshalb grade schwer, weil selbstverständlich meine sämtlichen Anträge auf künstlerische Fördergelder abgewiesen wurden – für den letzten hier in Berlin kam nicht mal ein entsprechend ‚bedauerndes‘ Absageschreiben; wer ‚gewonnen‘ hatte, erfuhr ich aus dem Netz –, nein, ich habe überdies meine Aufträge für die Hochzeitsreden verloren, die doch ein gutes Zubrot gaben und mir überdies Freude bereiteten. Dafür war der Grund nicht etwa schlechte Arbeit, im Gegenteil, die wurde mir noch jüngst als ‚bester Hochzeitsredner aller Zeiten'“ bestätigt. Sondern ich hatte mich quergestellt, eine Verschwiegenheitserklärung nicht unterzeichnen wollen, nachdem ich längst schon die Vorgespräche mit dem Paar geführt und mit seinem Wissen auch erzählt von ihm hatte. Wie mithin konnte ich etwas unterschreiben, das gebrochen worden doch schon war? Egal, es ward mir nicht verziehen von meiner lieben, nach wie vor vererhrten Contessa; sie trägt es mir noch heute nach, rein beruflich, nicht privat: Unlängst haben wir uns wieder getroffen und einen klasse Abend miteinander verbracht.

Wie auch immer, professionell ist es, so sieht es aus, vorbei.

Erst der Rundfunk. Und nun dies.

Mit knappen Siebzig ist das ungut.

Ich komme selbstverständlich trotzdem durch. Denn unter künstlerischem Arbeitsmangel kann ich so wenig klagen wie unter mangelnder Vitalität. Das kommt ja hinzu, daß, abgesehen von der in Füßen und Waden immer mal etwas nervigen Polyneuropathie, mit der sich meine Chemo nach wie vor präsent hält, sie mag halt nicht vergessen werden, will von uns ja keiner … abgesehen davon sind meine Krebs-Nachuntersuchungen mit den allerbesten Befunden gesegnet; ein halbes Jahr noch, um endgültig für geheilt zu gelten. Wenn dann Nahost noch mitspielt, werde ich das → Krebstagebuch zuendeschreiben und ein Buch draus formen können; ich muß halt noch nach Akaba, um das Finale hinzukriegen. Ist nur → nicht grade günstig im Moment, zumal ich von einer Ausweitung des Krieges überzeugt bin, eines heißen Krieges mit Iran. Und ich kann Israel verstehen; Netanjahu ist ein krimineller Arsch, die jetzige Regierung insgesamt zum Grausen, ihre religiöse Ideologie besonders. Militärisch aber hat das Land recht. Solange Hamas, Hisbollah und Kumpane auch nur noch Fünkchen Macht haben, sind nächste Terroranschläge vorprogrammiert – und längst ja angekündigt worden, erstmals direkt am Tag nach dem Massaker des 7. Oktobers; Iran hat die Vernichtung Israels und letztlich der Juden sogar in seiner Verfassung stehen. Da läßt sich Frieden noch weniger als mit einem Putin schließen, der immerhin d a nicht falsch liegt, offensichtlich, den Westen, also uns, für dekandent zu halten. Wie soll man es denn anders nennen, wenn ausgerechnet Menschen für die Hamas protestieren, die die ersten wären, von ihr niedergemetzelt zu werden, fest an Motorräder gebunden zu Tode geschleift, kastriert und aufgeschlitzt, Mädchen und Frauen dazu vergewaltigt? Um so mehr scheinen junge Feministinnen, dem Brunnen ihrer Alma mater entklettert, sie sind von der Lehre noch naß … scheinen sie sich nach dem Niqab zu sehnen. Wie solln sie auch anders, wenn ihnen, wofür sie nun auf die Straßen fließen, staatlich eingetrichtert wurde? Sie exekutieren die „Lehre“, die ihre Professorinnen und Professoren, jedenfalls ihrer viele, ihnen vermittelt haben. Da insbesondere an die geisteswissenschaftlichen Faultäten nicht wenige Adeptinnen und Adepte des antisemitischen Unheils Judith Butler berufen worden sind, muß sich nun niemand wundern. Das postkoloniale Diktum, „Weiße“ seien strukturell rassistisch und könnten und dürften über Rassismus deshalb gar nicht mitsprechen, sondern hätten zu schweigen (aus selbem Grund sei ein Rassismus gegenüber Weißen nicht möglich), kommt hinzu. Daß ein Gros dieser postkolonialen, nun jà, „Denkerinnen“ und „Denker“ selbst „weiß“ ist, wird offenbar nicht gesehen (gedacht werden kann es von ihnen ja nicht), und also, daß sie schwiegen, davon kann die Rede nicht sein. Dabei verhängt die Ideologie neue Sprech- und Sprachverbote, tilgt Wörter sogar aus ihren historischen Zusammenhängen. Überdies werden munter Geschlechts- nicht -differenzen nicht nur geleugnet, sondern -diffundierungen betrieben; ein Anruf genügt, und schon bin ich Frau, wenn’s sein muß, mitten in der Pubertät, weil es zur Zeit grade chic ist. (Daß es begründete Fälle gibt, stelle ich in Abrede nicht; sie haben nur auffällig zugenommen, geradezu inflationär. Das läßt mich an ein marktorientiertes product placement denken: Die Ideologie macht die Geschlechter zur Ware.)

Jedenfalls ist, Israel den „Genozid“ vorzuwerfen, nicht nur auf zynischste Weise bizarr, wenn von Deutschen ausgerechnet auf Juden gezielt formuliert, sondern auch kriegsrealitätsblind, erstens weil es sich um einen Verteidigungsfeldzug, um das eigene Volk zu schützen, handelt, und weil zweitens um einen höchst asymmetrischen Gewaltkonflikt, insofern der Gegner nicht selber Nation ist, sondern aus Guerillakämpfern besteht, die sich einen Dreck um die internationalen Konventionen des Menschenrechts scheren, vielmehr die eigenen Zivilisten auf eine Weise mißbrauchen, die Israel, wenn es die Bedrohung endgültig abwenden will, nötigt, die Konventionen ganz ebenfalls zu ignorieren. Stellen Sie sich einfach mal vor, man hätte 1943/44 von den Allierten verlangt, Rücksicht auf die deutsche Bevölkerung zu nehmen. Der Abwehrkrieg gegen Hitler wäre kaum zu gewinnen gewesen. Auch da hatten die Kinder, die in diesem Fall deutschen, keine Schuld, auch da die Erwachsenen aber fast alle. Wenn es in Gaza und auf der Westbank einen breiten zivilen Widerstand gegen die Hamas gäbe, wäre es etwas anderes. Gibt es aber nicht. Nicht unähnlich im Libanon.

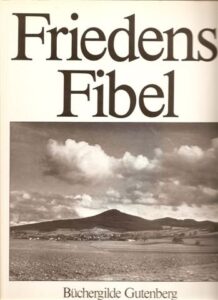

Ich gehörte einmal zu den Friedensbewegten, für dieses Ding da schrieb ich eine Prosa (der Text wurde später für das Schlußkapitel der „Verwirrung des Gemüts“ umgearbeitet:

Einundvierzig Jahre liegt das zurück. Niemand von uns hat sich, und lange noch danach nicht, auch nur vorstellen können, persönlich noch einen Krieg zu erleben. Jetzt stehen wir sehr dicht davor. Daß jemand das nicht sieht, kann ich nicht glauben — und selbstverständlich frage ich mich, welchen Sinn es hat, noch weiterzudichten. Ich frag es mich täglich, und täglich schreibe ich weiter. Die Welt hört ja nicht auf, sie ändert sich ’nur‘ ständig, h a t sich ständig geändert, teils ohne daß wir’s bemerkten. Jetzt schlägt’s mit der Faust an die Tür, anderswo längst mit den Knüppeln. Doch hat es etwas Befreiendes, wenn ein befreundeter Kollege, der zur Zeit die Triestbriefe liest, mir soeben schreibt:

Dein Roman ist wirklich ein großes Lebensbuch, unendlicher Spiegelungen voll, hätte der alte Goethe gesagt, dabei immer wieder auch witzig und voller überraschender Volten – und Spiegel, in denen ich mir unverhofft selbst begegne.

Übrigens, falls Sie das Buch bestellt haben sollten, doch es kommt und kommt nicht, bitte nicht ungeduldig werden; die erste, für → Buchpremiere und die Frankfurter Messe bereitgestellte Marge ist restlos ausverkauft (nur → bei amazon scheint noch etwas zu liegen), die zweite Marge ging am vergangenen Mittwoch in Druck. Wobei, Erstaunliches ist zu vermelden: Aus Fachkreisen höre ich immer mal wieder, wie schwierig in den Roman hineinzukommen sei, ja bei der Bamberger Uni-Lesung mußte ich gar hören – wenn auch für die Studentinnen und Studenten gesprochen, von einem Professor! –, vernehme man mich erklären und aus dem Text vorlesen, habe das schon etwas Einschüchterndes … Ich war wirklich baff, kam von dem Satz gar nicht mehr weg. Denn ich selber reagiere (und habe immer reagiert) auf etwas, das ich nicht verstehe, das aber starke Wirkung auf mich hat, komplett anders, will dann wissen und fuchse mich ein. B i s ich verstehe. Bis ich den Text verstoffwechseln kann, er also Teil von mir selbst wird und ich ihn gänzlich genieße. — Von ebenso akademischen Würden kam die Frage, weshalb bei mir quasi jeder Satz rhythmisiert worden sei; es sei doch so schon schwierig, in den Text hineinzufinden, was dann ebenfalls recht abschreckend sei; weshalb schriebe ich nicht ‚einfach‘ und auf den Inhalt, also die ‚Botschaft‘ (den ‚Plot‘), fokussiert? „Warum machen Sie’s Ihren Lesern so schwer?“ – Mache ich nicht. Doch ein Kunstwerk ist zuerst einmal Form; sie nämlich erlaubt, etwas auszudrücken, das über den Plot hinausgeht, oftmals weit in Bereiche hinausgreift, die jenseits wirken der rationalen Apperzeption, Adorno hätte geschrieben: nichtverdinglicht sind. Und nun das – jedenfalls für mich – Erstaunliche: Was viele Vollblutintellektuelle nicht verstehen, ist für ‚einfache‘ Leserinnen und Leser eben das: einfach. So nicht nur erlebt → damals in Neapel, sondern auch die folgende Zuschrift erzählt’s:

Übrigens, falls Sie das Buch bestellt haben sollten, doch es kommt und kommt nicht, bitte nicht ungeduldig werden; die erste, für → Buchpremiere und die Frankfurter Messe bereitgestellte Marge ist restlos ausverkauft (nur → bei amazon scheint noch etwas zu liegen), die zweite Marge ging am vergangenen Mittwoch in Druck. Wobei, Erstaunliches ist zu vermelden: Aus Fachkreisen höre ich immer mal wieder, wie schwierig in den Roman hineinzukommen sei, ja bei der Bamberger Uni-Lesung mußte ich gar hören – wenn auch für die Studentinnen und Studenten gesprochen, von einem Professor! –, vernehme man mich erklären und aus dem Text vorlesen, habe das schon etwas Einschüchterndes … Ich war wirklich baff, kam von dem Satz gar nicht mehr weg. Denn ich selber reagiere (und habe immer reagiert) auf etwas, das ich nicht verstehe, das aber starke Wirkung auf mich hat, komplett anders, will dann wissen und fuchse mich ein. B i s ich verstehe. Bis ich den Text verstoffwechseln kann, er also Teil von mir selbst wird und ich ihn gänzlich genieße. — Von ebenso akademischen Würden kam die Frage, weshalb bei mir quasi jeder Satz rhythmisiert worden sei; es sei doch so schon schwierig, in den Text hineinzufinden, was dann ebenfalls recht abschreckend sei; weshalb schriebe ich nicht ‚einfach‘ und auf den Inhalt, also die ‚Botschaft‘ (den ‚Plot‘), fokussiert? „Warum machen Sie’s Ihren Lesern so schwer?“ – Mache ich nicht. Doch ein Kunstwerk ist zuerst einmal Form; sie nämlich erlaubt, etwas auszudrücken, das über den Plot hinausgeht, oftmals weit in Bereiche hinausgreift, die jenseits wirken der rationalen Apperzeption, Adorno hätte geschrieben: nichtverdinglicht sind. Und nun das – jedenfalls für mich – Erstaunliche: Was viele Vollblutintellektuelle nicht verstehen, ist für ‚einfache‘ Leserinnen und Leser eben das: einfach. So nicht nur erlebt → damals in Neapel, sondern auch die folgende Zuschrift erzählt’s:

Ein tatsächliches Hemmnis, jedenfalls bei jungen Leuten, besteht vielmehr in der Tatsache des Buches selbst, eines so dicken zunal. Es waren ja → in der Vagantenbühne auch Freunde meines Sohnes dabei – und alle begeistert. „Aber, Pa, wir lesen nicht mehr soviel, jedenfalls keine Romane. Kannst du die Triestbriefe nicht einsprechen, ein Hörbuch machen, irgendsowas?“ Und er präzisierte: „Laß uns eine Reihe bei spotify machen, du liest Kapitel für Kapitel, und ich putze und  schneide die Tonfiles.“ Was er unterdessen ebensogut, → wenn nicht besser, als sein Vater kann. „Dann stellen wir sie nach und nach ein. Sei sicher, Du bekommst eine Fangemeinde, man muß es nur richtig kommunizieren. Aber es braucht deine Stimme, dein Buch.“

schneide die Tonfiles.“ Was er unterdessen ebensogut, → wenn nicht besser, als sein Vater kann. „Dann stellen wir sie nach und nach ein. Sei sicher, Du bekommst eine Fangemeinde, man muß es nur richtig kommunizieren. Aber es braucht deine Stimme, dein Buch.“

Das also werden wir tatsächlich angehen, vielleicht nicht mehr in diesem, ganz sicher nächstes Jahr. Momentan bin ich noch zu sehr mit anderem beschäftigt. Vor allem muß ich das PrenzlauerBerg-Buch beginnen, das für den Herbst kommenden Jahres unter Vertrag steht, auch wenn es der Titel noch nicht tut — meine Idee, es mit einer Hommage an Adolf Endlers „Tarzan am Prenzlauer Berg“ s o zu nennen: „Ovid am Prenzlauer Berg“ … das wurde leider abgeschmettert, wenn auch gleichermaßen marktkundig wie zugeneigt; auch wieder hier spielte das Wort „einschüchternd“ mit: „Die Menschen kaufen nicht, was Bildung, gar eine klassische, voraussetzt. Glaub mir, ich habe da Erfahrung.“ Wozu mir sofort das hinreißende Interview wieder einfällt, das die NZZ mit Peter Sloderdijk zum Vereinigten Europa führte, → vorgestern war es abgedruckt. (Wer davon eine PDF haben möchte, melde sich bitte bei mir). — Und zumindest Skizzen zur „Horu-Shi“-Novelle, diesem kleinen Spin-off der Triestbriefe, sollte ich zu Papier bringen, ebenso an den → Sappho-Nach- und Weiterdichungen weiterbasteln. Derart viel ist liegen geblieben!

So viel, liebste Freundin, daß ich hier zu erzählen jetzt aufhören muß. Aber wie schön, Sie mir wieder nah zu wissen!

Ihr ANH

(Wär ich doch nochmal dreißig.)

Applaus,

endlich wieder ein ein Arbeitsjournal!

Freut mich sehr.

Und die Bücher sowieso.

Ach – wie schön…ich freue mich auch über dieses interessante Arbeitsjournal, wunderbar erfrischend gegenüber dem dösigen MainstreamGedöns“ aus anderen Quellen.

Ich werde dazu noch Einiges schreiben, allerdings erst in einigen Tagen…

RIvS. Mit herzlichen Grüßen…