[Geschrieben für Faustkultur und → dort

am 25. November 2024 erstmals erschienen.]

Die Ärztin sagt, was sie können müssen,

haben sie im Mutterleib schon geübt, nur

atmen nicht. Atmen ist das Schwerste.

Dies ist mit Abstand die beste Lyrik, die ich gelesen habe, seit ich 2016 Katharina Schultens Gedichte entdeckte – seinerzeit eine solche Offenbarung, daß ich → in Volltext ausführlich drüber schrieb. Auch ihrer späteren Texte, wie → Daniela Danz’ens zuvor, nahm ich mich immer wieder an. Und nun Daniela Seel!

Nein, ich war nicht überrascht, habe sie schon vorher mehrmals im Vortrag gehört, war jedesmal berückt – aber das jetzt ist ein andres. Lange nicht mehr hat mich etwas derart in sich hineingesogen, mit sich gezogen in Tiefen hinab, doch aber auch in Höhen aufsteigen lassen – derart riß sie mich mit, Daniela Seels poetisch im Wortsinn ungeheure Intensität. Es ward mir schwindlig davon, ich mußte an mich halten, um nach der Form zu schauen – dem eigentlich mir Wichtigstem an Kunst. Doch das Frappierende mit einem Mal: Sie interessierte gar nicht mehr, oder nur kaum, dann, beim zweiten Lesen des Buches. Wobei ich überhaupt erst da begriff, wie eng dieses Gedicht konstruiert ist, mit welcher Perfektion auf dem Grat zwischen Prosa und eben wirklich Gedicht; kaum etwas in der Lyrik lehne ich mehr ab, als das, was ich »Zeilenbruchsgedichte« nenne … da bin ich Klassizist. Den Seel mir einfach zerfetzte, so zerfetzt hat, daß ich es genoß, immer wieder schaudernd, immer wieder fast an den Tränen, dann begeistert wegen eben der Form.

Der bei Suhrkamp in diesem Herbst erschienene schmale Band trägt als Gattungsbezeichnung »Gedicht«, nicht etwa Gedicht_e_ – was man beim losen Durchblättern aber erst meint, zumal das Inhaltsverzeichnis es einem nahelegt. Wie »normale« Gedichte stehen die einzelnen Teile auch auf den Seiten. Der Zusammenhang ergibt sich erst während der Lektüre, weshalb es sträflich ist, mal hier, mal dort hineinzulesen; das ist erst beim dritten und vierten Lesen erlaubt, dem dann gewiß ein fünftes, wenn nicht sechstes folgt. Wie Seel nämlich die Leitmotive verschränkt, zu deren wichtigstem die Mutterschaft gehört, und zwar sowohl aus Mutter- wie aus Kindersicht … wie sie sie auch dramaturgisch, ein quasi Ostinato, unter den Versen durchlaufen läßt, ist atemberaubend. Und beklemmend, welch grausamen Blick sie auf sich selber hat, weil nämlich andernfalls aus der tatsächlichen Trauer Kitsch werden würde.

Etwa die Fehlgeburt, die Abtreibungen besonders. Diese Dichterin scheut sich nicht, und ich spürte, wie weh ihr manches dabei tat:

Und die Niegeborenen, die ohne Atem

Gestorbenen, die im medizinischen Abfall grablos Verworfenen,

wird ihnen ein Zipfel oder vielmehr der Hauch einer Mutterseele gewährt?

Wobei sie den »Hauch« auch benennt, und zwar religios (Von Gott ist die Rede immer mal wieder, aus dessen Umzäunung aber sie ausbricht, die Frau): Von »ruach« [רוּח] schreibt sie, das Wort entstammt dem Tenach und bedeutet zugleich »Wind«, »Seele«, »Atmen« (im Arabischen »ruh« [وح]). Dieses sei, so im Gedicht die Ärztin, das Schwerste.

Es waren aber die Abtreibungen, was mich fast sofort in den Text sog. Die meiner eigenen möglichen Kinder beschäftigen mich selbst, seit ich etwa fünfzig war; drei wären’s noch gewesen, eines von ihnen Tochter – ich bin mir ihrer so gewiß! Denn unterdessen steigen sie aus meinen Gedanken fast schmerzlich oft heraus. Eine Begleiterscheinung meines Alterns, gar des Alterns allgemein? Und der Geliebten selbst sind sie sogar sinnlich erschienen; noch lange nach dem Eingriff wachte sie bisweilen auf des nachts, weil etwas Kleines nach ihr faßte, sie, erzählte sie, berührte. Von etwas solchem erzählt auch dieser Band, wenngleich oft in der Negation; die Kitschgefahr ist einfach zu hoch. Daß Seel ihr sogar dort entgeht, wo auf einer Seite alleine dieser Vers steht:

»Mama, hör auf zu schimpfen, bitte.«

… daß also dies nicht mal sentimental wirkt, liegt an Seels hochsensiblem Formvermögen: Sie plaziert den Satz präzis, wo er Vorhergegangenes mildert und Kommendes ermöglicht; zugleich ist er ein Einspruch des Kindes gegen die viele Dunkelheit im Buch, und dies jetzt fast am Ende. Denn statt sich in Klagen zu ergehen – schon gar nicht erniedrigt Seel sich zum Opfer –, wirft die Dichterin die Blicke nach Hinaus – was auch ein Zurück in böseste deutsche Geschichte bedeutet. Abtreibung mit Euthanasie zu verbinden, ist ideologisch allerdings gewagt, doch es funktioniert. Denn auch der Gegenton aus den Kehlen jener südamerikanischen Indio-Sklavinnen hallt zu uns her, die ihren Kindern das eigene Schicksal nicht zumuten mochten, dieses Fehlen von Stolz – der es bei Seel eben ist, was ihr Buch ganz von Beginn an antreibt:

»Eva, die ist,«

da die Erste Lilith war,

» die Zweite, die vom Knochen Geborene, von Gottes

Hauch. Die Zweite, die spricht. Die Erste, die weiß, dass sie stirbt.«

Und also das Gebot:

«Von Eva her denken«,

was das Paradies zu verlassen bedeutet, anders als für die von Anfang an rebellische Lilith aber, Adams erster Frau, zu sterben eben auch. Denn

»Vom Garten ist es nicht weit zur Plantage mit ihrer Sklav:innenarbeit«

heißt es in demselben Text. So daß sie, diese Frau, die Eden begrenzenden, den Paradiesgarten (vorm Tod) schützenden Mauern durchschreitet, bestimmt nur durch sich selbst sie nämlich überwindet:

»(…) nicht verdammt, / sondern zum Sterben begabt.«

Auch formal ist diese Stelle interessant. Denn wenn wir neun Seiten später lesen:

»nicht verdammt, / sondern zur Nacht begabt«,

dann liegt Seels Raffinesse poetisch bereits bloß, eine, die Leitmotive nicht als Wiederholungen versteht, sondern als Varianten auffaßt. Noch wenige Seiten vor Schluß gibt es davon einen Nachklang:

»Begabt zu Grausamkeit, ohne grausam zu sein. Begabt zu vernichten, sich gegen Vernichtung entscheiden.«

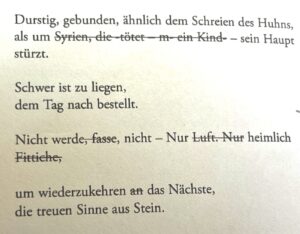

Hier legiert das Gedicht allein noch das – seinerseits ambivalente – Wort ›begabt‹. Wobei Ambivalenzen durchweg ausgehalten werden, zu denen selbstverständlich auch Zweifel gehören, die die Dichterin pfiffig ausweist, indem sie mit Durchstreichungen arbeitet, die entweder wirkliche Verwerfungen bedeuten oder daß nur (noch) nicht entschieden werden konnte und genau dies nun bewahrt wird:

Eine der allerschärfsten Ambivalenzen wird sogar zentrales Thema: daß ein Kind zu gebären, immer auch bedeutet, ihm zu sterben zuzumuten. Das indes nicht Grenze ist (nicht Mauer um das Paradies), sondern

»(…) ein atmender

Übergang, lebendig und zäh, unbeirrt,

möchte ich sagen, vom Tod«,

wovon weit vorher schon gesprochen war:

»Das Licht der Tiefsee stelle ich mir

dem Licht im Mutterleib verwandt vor,

gastlich, unbändig, unbeirrt von Vernichtung.«

Die Tiefsee als Mutterleib ist indes mit einer anderen immer wieder betrachteten, zuweilen besungenen Figur des Gedichtes liiert, dessen Tragik mit der des Menschen kompositorisch enggeführt, ja beinah aufgerufen zur Zeugenschaft wird (nicht grundlos erinnert da der Ton an Melvilles Moby Dick):

»Sing mir von Plagen, Walgesicht, / (…) / such mich siebenmal heim.«

Abtreibung ist nämlich, nach der Austreibung, Ausrottung auch, indem in diesem Buch die Mutterschaft eben nicht, wie’s Mode ward, sozial, sondern ontologisch verstanden und als etwas prinzipiell Frauliches, muß ich hier schreiben, empfunden wird, das sich relativieren nicht läßt, sondern absolut ist:

»Aber im Blut einer Mutter lebt die DNA ihrer Kinder fort,

bis in meinen Tod lebt dein Tod in mir fort, Chimärchen«

– Kinderkosewort für das, was sich in medizinischen Abfalleimern findet und dem nun ein großes sei es Requiem, sei’s Kaddisch erklingt, diesen

»(…) ohne Atem Gestorbenen, die im medizinischen Abfall grablos Verworfenen,«

Bei mir selbst, → in meinem neuen Roman, lautet eine Parallelstelle so:

Schon liege der Fötus im Eimer, einem weiß emaillierten aus Blech, und schreie noch, nachdem er reingeklatscht wurde, habe aber die Stimme doch nicht, daß wir hörten.

Genau nun da fragt Seels Gedicht den Zellenklümpchen, die im Einer liegen, nach:

»wird ihnen ein Zipfel oder vielmehr der Hauch einer Mutterseele gewährt?«

Das ›grablos Verworfene‹ zuvor schützt diesen Vers einmal mehr vorm Kitsch und zugleich vor jeglichem Zynismus, zumal das ontologisch Grausame nirgendwo geleugnet wird, eben ein weiblich Grausames, das in Themiskyra aufstand nicht nur in einer

»Stille«,

– lauschen Sie bitte der Alliteration dieser »i«’s –

der die Geschichte

der eigenen Gewalt eingeschrieben ist,

entsetzensinne«,

sondern selbst noch im erahnenden, stummen Befragen des eigenen Kindes sich zugibt:

»Werde ich die sein, von der du gelernt hast,

was grausam sein heißt?«

Nachdem sogar der entsetzliche Martin Luther einen kurzen Auftritt hat, folgt unerbittlich die konsequente Frage (gemeint sind ›WOrt‹ und ›GOtt‹):

»Wann hört das Wort auf, bei Gott zu sein?«

Auf was die Folgeseite gleich fragend eine Antwort gibt:

»Als Eva aufstand und sich anzog?«

Der Mann scheint sehr versagt zu haben, und

»Etwas trug sich mir an, trug sich mir ein.

Archive aus Luft, Archive aus Stein.«

So daß wir in den Gesang selbst Reime eingebunden finden, die ihn binden:

»Von den Karten die Leere,

von Sanftheit die Schwere,

den Händen ein Baum

für Fuchtelkinds Zaum.«

– die zum einen mit der alten Form von »kommt« nicht nur im Hohen Ton korrespondieren:

»Dass in der zaudernden Weile tausendfach

kommet Grund und niemand nimmt«,

doch nicht immer derart offensichtlich, sondern kunstvollerweise gerne auch versetzt, im folgenden vom letzten Wort des vorhergegangenen Verses zum ersten des gefolgten (hier alliteriert das »t«):

»Treue, die dich tauchen läßt, trauern,

dauern, Sing von den Versunkenen (…).«

Als wäre alles das nicht schon genug, gelingen Seel auch, wie schon mit ›entsetzensinne‹, außerordentlich schöne Neubildungen, zum Beispiel ›aberraumweit‹, und Verse, die, wer sie gelesen hat, wohl niemals mehr vergißt:

»Die aber treffen der Welt Vergessen,

die roden vom Rohen den Gott.«

So etwas läßt uns ahnen, ›ahnend verstehen‹, ohne aber, daß wir gänzlich verstehen; um so größer die Magie.

»Bedeckt durch den Garten die Irre. Ein Alter

wahrhaftig, wo eines Zaunes bedürfen die Alpen.«

Und dann schreibt diese, als was sich das lyrische Ich hier selber benennt, »Findlingin in Erdengestalt« das Wort ›nämlich‹ nicht mit ›h‹, neinnein!, doch mit, statt des Umlauts, ›e‹:

– was klanglich ein »nehmen« assoziieren läßt, womöglich auch, das eigne Stürzen (in den Abgrund – eben!) anzunehmen

»und war Geist noch, eingewöhnt keinem

Schlüssel, an keine Füße gebunden«,

vorgeburtlich geradezu selbst, doch, um die oben schon ziterten Verse nun emphatisch zu zitieren:

»Das Licht der Tiefsee stelle ich mir

dem Licht im Mutterleib verwandt vor,

gastlich, unbändig, unbeirrt von Vernichtung.«

Dabei habe ich noch gar nicht von den Steinen erzählt, einem weiteren durchlaufenden Motiv, das Beseeltheit noch im Anorganischen findet, o Tauchgang in die Tiefen:

»(…) Im Hof greift die Hand

einen Stein, wägt sein wechselwarmes Gewicht.

Wie viel älter als ich ist er, wie viel menschlicher

in seiner Unmenschlichkeit. Bedeutet leben

grausam sein? Wer bestimmte mich?

Manchmal möchte ich sagen: mein Sterben.«

Das aber grad das Leben meint, ohne das es es nicht gäbe, egal,

»Brüchig die Blätter, brüchig der Wind, daran du beginnst.«

Ach, möge dieser schmale, von hoher, weil sinnlich durchlebter Geistesbildung derart schwere Band auch Ihnen etwas werden, das Sie sich selbst – und wir alle uns – wie

»Eva ermutigen hilft, sich zu entscheiden

für Sterblichkeit, auszuziehen, in Weite,

unbehaust, auf sich zu vertrauen.«

Allein an eines ist dazu unbedingt zu denken (Sie müssen statt ›zu trinken‹ nur ›zu lesen‹ lesen):

»(…) Vergiss nicht, da ist

ein Fluß in dir, wenn du trinkst.«

Schon dürstet’s mich erneut nach diesem weiblichen Gedicht, das Eden hinter sich zurückläßt, selbstbestimmt und stolz.

***

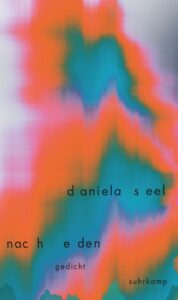

Daniela Seel

Nach Eden

Gedicht

Suhrkamp, Berlin 2024

Geb.,90 Seiten, 22 €

→ Bestellen

NOTA

Nachdem ich die Veröffentlichung dieser Rezension → bekanntgegeben und dies in den sozialen Medien annonciert hatte, ergab sich bei Facebook ein wichtiger Dialog mit Alexandra Trencséni, den ich auch → hierunter jetzt archiviert wissen möchte.[1]Leider hat es sich im letzten Jahrzehnt dahingehend entwickelt, daß solche Diskussionen kaum noch in Der Dschungel selbst stattfinden, sondern vor allem in Facebook. Um sie auch für Die Dschungel … Continue reading

ANH, 17. April.

References

| ↑1 | Leider hat es sich im letzten Jahrzehnt dahingehend entwickelt, daß solche Diskussionen kaum noch in Der Dschungel selbst stattfinden, sondern vor allem in Facebook. Um sie auch für Die Dschungel zu erhalten, bleibt mit nur, sie aus jeweils dem sozialen Medium herauszukopieren und qua Kopie hier händisch zu verdoppeln; bei Facebook sinken sie ins weg Vergessen. Meine häufigen Bitten doch besser hier direkt zu kommentieren, waren sinnlos; unterdessen habe ich es aufgegeben. Menschen möchten den bequemen Weg – und eben auch das Gefühl, ihre Meinungen „sozial“ eingebettet zu wissen; daß diese Einbettung täuscht, gehört zur Logik des Marktes: Der braucht den schnellen Konsum. Die Menschen haben ihn längst affirmiert. |

|---|

»(…) Vergiss nicht, da ist

»(…) Vergiss nicht, da ist

Dialog vom 26. November – 28. Dezember 2024

Alexandra Trencséni

…Jedes denkbare Lob für diese Lyrik verdient, und gern – aber wie grausig preussisch paar-soldatisch ist diese Art Lob denn? Kann man in Deutschland und 75 Jahre nach Ende Nazis Kraftpropaganda noch immer nicht klagen, – Klage rufen, und sich auch, jawohl, ein Opfer nennen, o h n e sich damit selber zu „erniedrigen“ – – ???? Dascist für mich grausiger Tapferkeitskitsch, diese Art Lobens.. Verständlich insofern, als wider der Falle des Sentimentalen angelegt, aber dennoch – . „(…) Denn statt sich in Klagen zu ergehen – schon gar nicht erniedrigt Seel sich zum Opfer –, wirft die Dichterin die Blicke nach Hinaus – was auch ein Zurück in böseste deutsche Geschichte bedeutet. Abtreibung mit Euthanasie zu verbinden, ist ideologisch allerdings gewagt, doch es funktioniert. Denn auch der Gegenton aus den Kehlen jener südamerikanischen Indio-Sklavinnen hallt zu uns her(…)“. (Mag Generationen bedingt sein– mir sitzt „Sentimentalitätsverbot“ auch in jedem alternden KnöchelChen, und die expressive Gefühligkeit die „Young adult“ etc. so zelebriert sowieso widerlich, aber ich finde, genau deswegen ist auch sowas wie Klage und Opfer eben gerade nicht über Bord zu werfen. (Was das Vich selbst ja wunderbarerweise auch gar nicht tut.

ANH

„Opfer“ ist zur Zeit Identitätskitsch und wird ergo – M a r k t, und wurde es schon. In diesem Sinn ist meine – sehr ernst gemeinte – Bemerkung zu verstehen. Wenn Sie das nicht nachfühlen, geschweige denn denken können – geschenkt. (Mit „preußisch-soldatisch“ hat das nix zu tun, sondern schlichtweg mit einem Gespür für Würde – und dem Bewußtsein, sich vom Mainstream, der elend ist, und zwar immer, nicht vereinnahmen zu lassen. Deshalb eben Seels „Von Eva her denken.“ Als Opfer wäre Eva aus dem „Paradies“, also den Mauern, niemals herausgekommen. Aber, wie geschrieben, „geschenkt“.)

Alexandra Trencséni

danke für den Versuch einer Antwort. Natürlich ist mir klar, warum die Einlassung wider „Opfer“-Diskurse angebracht scheint. Zumal Sie ja in der Besprechung v.a. die tatsächlich wunderbar exmatrikulierte Kitschgefahr thematisieren, die, das teile ich, das feinste an Navigation verlangt, um einerseits expressiv und deutlich Extremen & Subtilen des Gefühls und Erlebens zur Sprache kommen zu lassen, ohne in auch nur eine der jederzeit ausliegenden Fallen zu geraten. …Ist wirklich eine der ganz großen Qualitäten der Arbeit „Nach Eden“ – Ich teile darum eben wirklich jedes Lob des Textes. …. Unangemessen finde ich in Ihrer Antwort nun aber die sofortige Schubladisierung, Ich könne wohl Ihren Punkt nicht „nachfühlen“ (worum es mir als old school sowieso ähnlich wenig gehen kann wie Ihnen, nur dass ich dieses anno x konditionierte Kriterium gehobener Literatur eben versuchsweise auch mal explizit unterlaufen möchte – ohne gleich irgendwelchen Idendifikationsgepflogenheiten nachgeben zu wollen oder sollen, wie’s Ihre Schublade nahelegt) – zumal mit dem als präferiert vermuteten Fühlen (darin auch sehr old school) mir Denkenkönnen nur noch geschweigedenn zukäme. Also, nee. …Wir könnten hier im Dissens eigentlich auch mal exemplarisch anschauen, wie old school und new school kollidieren. Denn klar, Markt – zumal der jetzige, alles Psycho/emo/idenditätslogisch konformierende, braucht niemand. Keine. …. Aber, aus psychoanalytischer Klinik, also vom vielfältig versehrten Alltag her gedacht, bedeutet eben „Markt„ und was da nun so alles „geht“, leider keineswegs schon die tatsächliche Fähigkeit der Individuen, k e I n e Opfer mehr zu sein. Sei es im Sozialökomomischen, also z.B. Armut von Kindern & Jugendlichen, oft in der xten Generation, RenterINNEN undundund, oder in transgenerationeller Traumaweitergabe Verfangene (aller Generationen), oder neoliberal durchgefittete Erfolgsadepten, uva. Etc. Also würde ich persönlich sagen, eben gerade w e i l D. Daniela Seel es in Ihrer Arbeit ein fast Unmögliches so großartig geling (obwohl dem wirklich alles entgegensteht, was Markt und bürgerliche Kälte der Gegenwart veranstalten) , würde es mich interessieren, ein so komplexes und auf Augenhöhe manifestiertes Leseglück/Rezension/Lob sozusagen seitlich der gängigen „Antipoden“ zu lesen. ….Aber ich kann auch verstehen, wieso Sie das so schrieben, wie nunmal gegeben – aber ich möchte eben die Kategorie Opfer nicht einfach aufgeben – weniger, weil wir uns selber als solche denken, sondern weil unser Handeln hierzulande schon längst (& zukünftig noch viel viel mehr) eben diese mit sich bringen wird. Anderswo erstmal, und dann auch hier deutlicher werdend. Die Logik des Kapitalismus ist Wachstum, und damit ist der Müll verbunden, oder sonstig toxische organische Pestizide, und eben alldas, wovon Nach Eden auch spricht… So fast unmöglich wie es ist, das zu tun, ohne je in Kitsch zu geraten. Eine der besten literarischen Arbeiten der letzten Jahre. Ausgesetzt, in jeder Weise. Danke fürs Lesen bis hierher. Alles Beste!

ANH

„aber ich möchte eben die Kategorie Opfer nicht einfach aufgeben – weniger, weil wir uns selber als solche denken, sondern weil unser Handeln hierzulande schon längst (& zukünftig noch viel viel mehr) eben diese mit sich bringen wird. “ Damit bin ich komplett einverstanden, ich gebe auch die, nun jà, Kategorie nicht auf – schon deshalb nicht, weil es Voraussetzungen braucht, ein, sagen wir, Opfersein, in etwas heurmzudrehen, das kein Mitleid hervorruft. Seel hat diese Fähigkeit und hat sie gerade in diesem Gedichtband gezeigt. Kunst selber folgt ja insgesamt dieser, wie ich es nenne, perversen Bewegung (pervertere-heurmdrehen – hier nur für diejenigen erklärt, die mit meiner Begriffsverwendung Probleme haben). Also, wir sind schwer unglücklich, erstmal egal, aus welchen Gründen. Aber anstelle zu klagen (was ein wenig das Gegenteil eines von mir fast rundweg akzeptierten Anklagens ist, Zola, „J’accuse“), fangen wie die Energie des Leides auf und formen etwas daraus, das wir, sagen wir, „Blues“ nennen. Und dann kommt jemand hinzu, lauscht und sagte: „Oh, wie schöööön!“ Ist dann beseelt. Hier ist das eigentlich-Opfer Schöpfer geworden, Schöpferin, und damit kein Opfer mehr, sondern jemand, mit der oder dem sich auseinandergesetzt werden muß. Verstehen Sie also meine Bemerkung in der Rezension bitte auch s o. An ihr „soldatisch“, um darauf zurückzukommen (es wurmt mich, lach), ist deswegen überhaupt nichts, sie ist im Gegenteil höchst fluide, freilich in einem durchaus („cis“-)männlichen Sinn; das gestehe ich zu, sogar gerne. – Zu alledem kommt hinzu, daß ich Nietzsches Kritik am Christentum teile, die wohl mehr, jedenfalls ursprünglich, ein starkes Unbehagen war, also gegenüber einer identitären Fetischisierung der eigenen mea-culpa-Schwäche – die ich hier provisorisch mal mit dem Opferbegriff einfach nur deshalb koppeln möchte, weil es eine praktikable Arbeits-, nämlich Denkthese liefert, die selbstverständlich „These“ eben nur ist. Aber wir haben damit etwas Gerichtetes vor Augen, anstatt daß wir in Nebel und wieder Nebel starren.

Alexandra Trencséni

Lieber ANH, vielen Dank für Ihr Lesen wie auch für Ihre Antwort. …Ich würde ja gern noch etwas weiter da entlang denken. Spontan fielen mir mehrere Trittsteine ein… Einmal wäre da der vor Jahren in der U Bahn gehörte Ruf: „ – Ich mach Dich Dreieck, Du Opfer!“ (Zeigt sprachfindig, wie dieser Diskurs gutgemeint erzeugen kann, was er zu ändern hofft..).

Dann der derzeit laufende öffentliche Prozess von Gisele Pericot – die sich persönlich explizit als Opfer unsäglichen sexuellen Missbrauchs durch ihren Ehemann und mindestens 100 weiterer Männer des bürgerlichen Milieus während ihrer Ehe eigens dafür vom Gatten nächtlich sediert, und gefilmt, öffentlich sichtbar gemacht hat. Ganz ohne etwas anzubieten, dass dieses Opfersein wenden würde. (Wie auch).

Wichtig daran erscheint mir, dass es eines der allerersten Male in der Geschichte ist, in denen eine Frau (und glücklicherweise auch ein Gericht und eben auch die Öffentlichkeit) dazu kommt, deutlich auf dem Unterschied: zwischen TÄTER und Opfer zu bestehen. Der wird und wurde grade hierzulande, aus den bekannten Gründen ungern angeschaut. Schon darum, meine ich, sollte „Opfer“ und sich als Opfer zu artikulieren, wirklich niemals verknüpft werden mit „Erniedrigung“. Umso mehr, als diese ja tatsächlich – und ich vermute, da stimmen Sie mir zu – ein wesentlicher Teil des Erlebens ist, und der Realien, wenn man ein Opfer ist. Es braucht oft Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um ein Traumaopfer aus der Verklammerung zu lösen, es sei in dem Moment, wo es sich als solches zeigt und mitteilt, eben schon kein Subjekt mehr. Das genau ist ja Mechanik oder Wirkungsweise wie auch EFFEKT von Traumatisierung, also Misshandlung, Missbrauch etcetcetcetc..

Wir haben ein Tabu, für Opfer, sich als solches zu artikulieren. Das gilt, noch immer, auch literarisch, sogar, wenn da die letzten Jahrzehnte schon einiges geschaffen wurde, auch hierzulande, was der Möglichkeit dazu Raum gibt, ohne (Selbst)Erniedrigung zu implizieren. Scham ist ein so elementarer Teil des (wie Werkzeug fürs Erzeugen &) Erleben von Opfern, dass wahrlich von keiner Seite her angemessen ist, Beschämung hinzuzufügen – und sei es aus (mir sehr nachvollziehbaren Gründen:) ästhetischen Gründen, wider dem Kitsch. (In schwarzer Pädagogik als Johanna Harrer natürlich höchst bewusst, es ging ja ums Brechen).

(Als Exkurs fiele mir dann noch ein, dass interessanterweise udn eben nicht zufällig, gerade Beschämung natürlich heuer längst gängigste soziale Medien- wie Alltagspraxis geworden ist; das ist effektiv aus den USA rübergeschwappt. Und natürlich hat auch dieses Beschämen von jeweiliger Seite ganz unabhängig vom Aufmerksamkeitsmarkt, etwas sehr Kompensatorisches, ist sozusagen (zu) symmetrische Reaktion auf Erlittenes. Immer geht es dann auch um Macht, und Ohnmacht. Oft verständlich, aber letztlich wenig hilfreich. USA liefern unendliche Blaupausen dafür.:../

Das LEIDEN, ohnmächtig zu sein, ohnmächtig gemacht oder eben ohnmächtig gewesen zu sein: Man muss es, wie auch seine Artikulation (oder die Versuche Einzelner dazu), nicht noch mehr mit Scham und Beschämung koppeln – zumal Scham/Beschämung ohnehin Werkzeug & Folge der Unterwerfung ist. Schon gar nicht, wenn es jemandem gelingen sollte, sich (der verinnerlichten Scham trotzend), sich nach außen als Opfer zu erkennen zu geben. Eben auch das Unbewältigte zuzulassen. Ganz uncool. [Ja, der Blues konnte das, aber seine Sänger & Zuhörer lauschten einander mit dem Innenohr.)

Und ja, das Christentum hat eine dunkle Spur aus Mitleid und Mitleidslosigkeit, denken wir an die Hexenverbrennungen. Persönlich würde ich „Mitgefühl“ davon unbedingt unterscheiden wollen, und dann auch vorziehen. Es wagt sich vor in die Innenseite des leidvollen Erlebens, soweit es eben einem überhaupt möglich sein kann. Ohne Mitgefühl wäre wenig möglich.

…Nietzsche, der wunderbar kluge, empfindsame und eigentlich todesmutige Mensch und Autor, der so isoliert leben musste, hat immer die Flucht nach vorn versucht, ins radikalst mögliche „Ja“ – zu Allem, auch zum Leiden, wie es sonst eher Sache der (nicht unbedingt christlichen) Mystiker war und ist. Ohne Märtyrerideologie. Und heroisch verzweifelt gedichtet und gekämpft, für Wahrheiten „grüne und goldene / Wahrheiten für unsere Füße / Wahrheiten, nach denen sich tanzen lässt“. Irgendwann hat er weinend ein geschundenes Pferd umarmt (sicherlich kein Zufall, er wusste und kannte ja, was zu Tode erschöpft sein bedeutet – und auch diese Verwundbarkeit und Haltlosigkeit gehört ins nietzschesnische Ja, würde ich meinen. …Scham und sich „zum Opfer erniedrigen“ und ähnliche „Kategorien“ sind irgendwie doch falsche Verklammerungen dafür.

….Ich nage da wohl auch so dran herum, weil sie in meinen Augen Unterteilungen als Abspaltungen wiederholen & fortführen, die ich eben grade hierzulande (wie Sie womöglich auch), noch immer oder längst wieder für (zu) virulent halte.:./ – Zugleich machen sie unzugänglich, dass eigentlich der TÄTER Erniedrigter sein müsste, Scham fühlen, wenn ihm/ihr/ihnen „erniedrigen“ nunmal eine Rolle spielt.

All das ist noch keine Überlegung zum ästhetischen Umgang damit. Da gibt es natürlich diese Strenge, die mich als old school auch sehr freut – eben Kitschverdachtssensoren beizubehalten. (Weil Kitsch ja normalerweise auch heißt, etwas eben grade n i c h t fühlen zu müssen. Oder äußern.) Aber ich „empfinde“ (yep:) da doch auch eine Art Schulbuchstrenge, die grade Sprachfeinen (oder manchmal auch -Freieren, kontextuell fieser Tippfehler: Freiern:/) zuweilen ziemlich bemühte Versteckspiele aufnötigt, um z.B. (let‘s say it) traumatische Erfahrungen oder Kindheiten zu erzählen, zu kommunizieren. Es muss z.B. ganz viel Sprache & Virtuosität aufgefahren werden, unendliche Materialfüllen, um zwei oder drei kleine Absätze legitim unterzubringen, wie „mein Vater war Choleriker, er schlug mich, ich wuchs in ständiger Angst auf“.

…Schmucklosigkeit und Arabesken – das hat vielleicht wirklich der Blues ziemlich gut hinbekommen, hat sich sozusagen auch sein Auditorium dafür geschaffen, Innenohren eben, wenn man so will. Daraus entstand weiter/er Raum. Daniela Seels großartige Arbeit navigiert künstlerisch wie inhaltlich dieses heikle Feld (in Zeiten von inflationärem „Traumaplotting“, dass sogar schon bis zu Tatort & Soap gedrungen ist) – beispielhaft gelungen, als „indirekte Rede at their best“. Ganz herzlich grüßend, A.T.

ANH

Oh, ich gehe bei nahezu jeder Ihrer Bemerkungen mit, bleibe aber dabei, daß sich unter dem Opferbegriff jetzt Leute zusammenfinden, die daraus ihre Identität beziehen, ohne wirklich Opfer eines Täters oder mehrerer Täter zu sein, sondern bereits Belästigungen als etwas hernehmen, das mit wirklichem Mißbrauch und anderem strafrechtlich Relevantem nichts zu tun hat, sondern allenfalls unter „Übergriffigkeiten“ fällt. Deswegen spreche ich da von Aufweichung des Begriffs durch inflationären Gebrauch. Wenn mich der Literaturbetrieb ignoriert oder meinethalben mobbt, was seine Repräsentanten beiderlei Geschlechts recht gerne tun, macht mich das mitnichten zu einem Opfer. Dazu habe ich vor diesem Wort zu großen Respekt. Nicht einmal meine, eine Chemofolge, Polyneuropathie macht mich zu einem Opfer, sie ist halt nur lästig, weil unangenehm, und daß ich als Kind und Jugendlicher wegen meiner vermeintlichen Andersartigkeit in der Schule schwer gemobbt wurde, hat mich ebenfalls nicht zu einem Opfer gemacht, sondern hatte sogar einen großen Anteil an dem, was ich mir später an Unabhängigkeit und Selbstbewußtsein erworben und bis heute durchgehalten habe; das Gemobbt- (und durchaus auch öftere Verprügelt-)werden waren mithin, um mit Kant zu sprechen, Bedingungen der Möglichkeit meiner heute von mir mit Nachdruck vertretenen Haltungen. Diese Perspektive läßt sich auf einige seit ein paar Jahren gängige Klagen übertragen, sorry für den Reim, der gehört hier nicht hin.

Heute fand ich meine Bedenken übrigens online aus einer psychotherapeutischen Sicht geteilt, finde nur gerade den Link nicht mehr. Unterm Strich geht es darum, dass sich Menschen in der Opferrolle, ecco, »einrichten« – was umso bequemer (ein psychoanalytisch gesprochen, »sekundärer Krankheitsgewinn«) ist, als sich spätestens seit #metoo eine riesige geradezu Gemeinschaft gebildet hat, die subjektiv Heimat verspricht. Wer Opfer ist, »gehört dazu«. Einem »Dazugehören« stehe ich allerdings, familiengeschichtlich nazibedingt, geradezu instinktiv skeptisch, wenn nicht ablehnend gegenüber; ich wollte nie und will definitiv nach wie vor nicht »dazugehören«, nicht zu einer Szene, egal welcher, schon gar nicht zu einer Massenbewegung. Auch aus dieser, ja, politischen Abwehrbewegung heraus, ist die von Ihnen monierte Bemerkung in meiner Rezension begründet.

Toll übrigens, daß Sie von den „Sprachfeinen“ sprechen, ein seltenes, zugleich überhebliches wie demütiges Wort, das ich so noch nirgendwo gehört habe und mir in seiner nahezu fin-de-siècle-Ambivalenz ausgesprochen gefällt.

[OFF BORDERS: Ich möchte diese unsere Diskussion gern in Der Dschungel als Kommentarfolge unter mein dortiges Annoncement der Rezension kopieren, mit Link auf diesen FB-Thread selbstverständlich. Einverstanden? Ich werde den gesamten Text in etwa einzwei Wochen dort übernehmen, und da wäre es sinnvoll, stünde unsere kleine Debatte dabei. Einverstanden?]

Alexandra Trencséni

Danke fürs Fragen:) Und: einverstanden!:)) Ich hätte auch noch etwa zu ergänzen, weil ich natürlich auch meinerseits durchaus mitgehen kann in der Skepsis bezüglich allen Dazugehörens – wenngleich aus umgekehrtem, nämlich erst mit 5 Jahren hierzulande eingebürgertem Leben & dann zu schnell mit schwäbischer Xenophobie kollidiert, weil das Kind, ganz im Sinn der stolzen Eltern akzentfrei Hochdeutsch sprach und erstklässlerisch vorlas (um den Preis, nie die Elternsprachen zu verstehen, die blieben absichtsvoll unübersetzt – was erste ExilErfahrung sozusagen schon im Elternhaus ergab). (Erst recht Inder Schule, to say the least;//) Insofern sind für mich Momente eines „belonging„ extrem selten gewesen, seit jeher; ich versteh schon, dass mans wünschen kann, und auch, dass es einen stärken kann. Es muss nicht per se kontaminiert sein. (Rechts wie Linksextremismus freilich hat dies und alles kontaminiert und pervertiert & es ist auch von daher schwierig, da zum besseren Möglichkeitskern zu kommen; sozusagen ausgehend von ausreichend sicher erlebten Bindung, die ja Exploration , entwicklungspsychologisch gesehen erst ermöglicht). …. Schau’ ich mir Identitätsfixierungen der Gegenwart an, dann finde ich, dass resolutes oder auch gelasseneres und produktives ‚Disbelonging‘ schon mal not täte, jedenfalls ruhig noch mehr theoretisch erkundet…:) (Sogar, wenn derlei zu wollen bislang immer ein Privileg von letztlich doch behüteten Avantgarden/„avantgardistischen Brüderhorden“, wie mir mal jemand sagte;) war.. Prekär bleibt es… Ich glaube aber auch, dass zum „Opfer“ auch der Begriff der Zeugenschaft gehört, oder gehören sollte, wider der gesellschaftlich üblichen Isolation, Abspaltung, Beschämung im Innern der „Opfer“. Da scheint mir das Heraustreten aus dem Üblichkeitsraum durch explizites Benennen (und sogar, obwohl es mir selbst qua Kriegsenkel-Prägung schwarzer Pädagogik eher nicht selbstverständlich sein kann), notwendig, um eben geläufige Lastenverteilungen zu unterbrechen, sinnvoll.. , . […Da ich selbst seit anno 1985er mehrere Todesopfer von brutalen Vergewaltigungen kenne, und selbst mit 15 mittags um 1 auf offene Strasse nur dank idealschneller Reflexe trotz heftigen Angriff (Stein) kein solches wurde, und dazu später die Professoren etc, und eine zutiefst sexistische Medizingeschickte, der ich nur etwa anderthalb bis zwei volle Lebensjahrzehnte überlassen muss/te, bin ich naturgemäss;) in Sachen #metoo, Opfer- oder Krankheitsscham mittlerweile (durchaus mühsam und ambivalent) wenigstens dem Wunsch nach peu scheu nun doch anders aufgestellt.…:))]. Problem sind ja gesellschaftlich wiederum oft weniger der expressive Elan selbst oder das sich gemeinsam Artikulieren, als was massenmedial hochgepeitscht und herausisoliert wird… – So wie es auch erzählerisch prekär bleibt, etwas von sich oder durch sich zu erzählen.. Oder das zu unterscheiden…. Ich denke, Daniela Seel gelingt das letztere (und Seltenere)…. Auch drum so kostbar! – – Ich freu mich, dass Sie die Sprachfeinen entdeckt haben.. Ich mache oft Wörter nach Bedarf, oder sie finden sich ein. – Ihnen jedenfalls herzliche Grüsse, unterthemenpassend mal aus der MECFS-Dimension (die eben tatsächlich eine medical gender gap-Opfergeschichte von Millionen ist, und das seit vielen Jahrzehnten) – drum auch so verspätet:/ – Herzlich einen erholsamen Jahreswechsel wünschend, A.T.))