11.24 Uhr:

Soeben den ersten Schnitt fertigbekommen: das Gespräch gestern beim Spaziergang; bin da bei 1 Stunde 6 Minuten, das ist als Grundlage prima. Seit kurz vor sechs Uhr sitze ich dran, unterbrochen von einer Radfahrt zur Villa Elisabeth, wo mir Filips Pop-Musiken geben wollte, die er nachts noch von M. Rincks bekommen hatte. Aber ich stand dann da vor der verschlossenen Tür, und niemand öffnete. An sein Mobilchen ging Filips nicht, so daß ich unverrichteter Dinge zurückradeln, noch kurz bei der Schule meines Jungen vorbeischauen mußte, um ihm ein Heft hinterherzubringen, das er hier hatte liegenlassen. Kurzes Gespräch mit der Klassenlehrerin, dann zurück an die Töne.

Das Gespräch ging mir noch sehr nach; jetzt auch wieder, da ich es Silbe für Silbe abhöre. Das Gespräch ging und geht mir nach wie vor vor allem in seinem Skeptizismus sehr nach: Fragwürdigkeit des Dichters-als-Künstlerkonzept; Filips spricht vom „Projekt Dichter“, dem er keine Zukunft mehr gibt. Die „Abwesenheit von etwas“, von der er in dem Gespräch erzählt und die gerade der Anlaß seiner Literatur gewesen sei, wird so deutlich, daß sie sich auf mich überträgt und nachts in der Bar, der Profi und Αναδυομένη waren dabei, drückend nachwirkte; es ist dies so anders als mein eigenes, nach wie vor eher optimistisches Empfinden, auf das es sich dann aber legte. Ich hatte richtiggehend zu kämpfen, war enorm erschöpft, was nicht von der Tätigkeit allein herrühren kann und auch nicht von dem kleinen Halsschmerz-Infekt, den ich mir eingefangen habe.

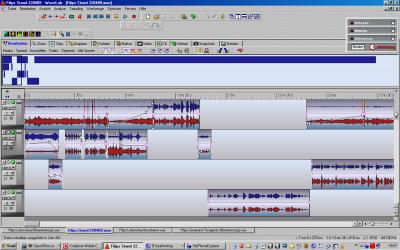

Wie ich das Hörstück konstruieren will, beginnt gerade erst, leichte Konturen zu bekommen. Doch bevor ich überhaupt montieren kann, sind auch die anderen O-Töne noch zu „säubern“, vor allem sind die Aufnahmen aus dem Hauptstadtstudio zu putzen. Mit alledem habe ich ganz sicher bis heute abend zu tun.

Was mir zur Musik noch einfällt, was ich ganz sicher – wenigstens a u c h – nehmen werde, ist Michael Mantlers tiefe Vertonung „When I run“ nach Samuel Beckett; das scheint mir ausgesprochen passend zu sein. Es singt Jack Bruce. In meinem >>>> New-York-Roman habe ich das Musikstück schon zur Grundlage einer große Szene gemacht; dort konnte es aber nicht klingen, es war erzählt, nicht mehr.

16.13 Uhr:

Die Schnitte sind fertig, auch die Gedichte aus den durchlaufenden Aufnahmen separiert, teils schon zugeordnet: Ich will etwa Pasolinis von Filips in Lutherdeutsch übersetzte „Recession“ mit Filips‘ „Es kommt der Etat in die Jahre“ kombinieren; dazu dann, als musikalisches Leitmotiv, das Hauptthema von >>>> Michael Mantlers Beckett-Vertonung „What is the word?“ durch die Komposition ziehen; einmal soll das Stück auch g a n z erklingen, und zwar nach Filips‘ „Begriff von Klarheit“, welches ein höchst programmatisches Gedicht ist. Pasolinis „Salerno“ haben wir beide eingesprochen, sowohl Filips als auch ich; das wird dann ebenfalls kombiniert. Eine erste Reihenfolge habe ich während des Abhörens (und Putzens, von Mundgeräuschen, Atmern usw.) auch schon erstellt. Nun kann es also losgehen mit der Montage. „Fremden“ Pop brauch ich jetzt eigentlich nicht mehr, Mantlers Jazz, bzw. (mit Bruce) Jazzrock sollte reichen. Vielleicht setze ich zur Strukturierung einen einzigen Celloton ein, den ich dann noch selbst einspiele; da bin ich mir aber noch nicht sicher. An ganz wenigen Stellen wird Kirchenmusik vorkommen, auf jeden Fall „O Haupt voll Blut und Wunden“ in meinem DAT-Mitschnitt des Karfreitagskonzertes der Sing-Akademie, dessen Dramaturg Filips ja ist, so daß sich da keinerlei Urheberrechtsprobleme auftun.

19.59 Uhr:

Mit der Montage begonnen. Wenn das so weiterläuft, wie es jetzt schon klingt, wird das absolut irre.

Wenn das so weiterläuft, wie es jetzt schon klingt, wird das absolut irre.

>>>> Vierter Produktionstag (Filips 5)

Zweiter Produktionstag (Filips 3) <<<<

Ähm, der Projektdichter hat keine Zukunft? Wie das?

Wie er das gemeint hat… mit der Abwesenheit von etwas, täte mich auch interessieren.

jossele ich denke er meinte nicht den Projektdichter, eher das Projekt „Dichter“.

@Meyers. Das geht sehr in seine Richtung, ja, der „Dichter als gesellschaftlicher Character“, man könnte auch nüchterner sagen: als Berufsbild. Dagegen steht freilich Gerald Zschorschs Satz: „Dichter zu sein, ist kein Beruf, sondern eine Haltung“.

Wobei Filips de facto auch Projekten-„an-sich“ mißtraut.

Wie interpretieren sie denn diese Abwesenheit von Etwas? Gesellsschaftlicher Charakter?

Das hängt sicher mit den Medien

zusammen. In einer bloß verschrifteten

Welt mag zwar die Sprache als solche noch dabei sein

aber ihr erwächst nicht mehr das Primat des Ausdrucks, der

Überlieferung der Kommunikation, würde ich einschätzen.

Ich meine, früher war der Dichter vielleicht geradezu notwendig, als Schrift noch gemeißelt werden musste, da musste man sich sehr um

Form bemühen. Also hieß das die Notwendigkeit zur Strenge, aber auch zur Fülle oder Weite in einer bestimmten Form. Heute arbeiten so viele Aufbewahrungsmedien nebenher.

Eine andere Sache war früher das Singen der Sprache als Lithurgie oder ähnliches, aber das scheint nun auch eher vorbei. Man könnte den Fillips beinahe verstehen. Was dann noch bliebe, wäre die Haltung, aber eine Haltung braucht ja etwas, an was oder wogegen sie sich hält, und das mag schwierig haltbar sein.

Mitnichten werter Meyers, das Früher ist ein Eigenes, war es schon damals.

Der Dichter sagt , und sagt es hier und heute, das wird gehört, wenn auch nicht von den Massen (das war auch „damals“ nicht).

Worte, und deren Setzung sowie Inhalt, dies hat Bestand, da ist es einerlei wes Medium sie sich bedienen.

Dass heutzutag und überhaupt, die Leut und so, nichts mehr begreifen was an Worten ist, das find ich nicht.

Ein Suchen ist es eher, unbedenk von Medienlawinen, ein Findenwollen und ein Fingerzeig.

Die singende Lithurgie ist lange her, danach war auch noch jede Menge Wort, Inhalt und Ankommen.

Leicht macht sich´s der der alten Zeiten himmelt.

Das mit dem „heut ist alles schlechter, weil früher hat man noch …“ finde ich entbehrlich, weil heut und jetzt und hier, da sind noch Genügende.

@jossele ich wollte ja nur rauskriegen, wie es der Fillips gemeint haben könnte. Ich hatte nur

überlegt. Ich hingegen denke schon, ohne das verabsolutieren zu wollen, dass früher dem geschrieebenen mehr Bedeutung zugestanden werden konnte, es war das einzige Medium. Mehr gab es nicht. Vielleicht meint Fillips ja nur, dass das Wort an sich heute auf sehr verschiedenen Mengen verteilt ist, und nur eine dieser Menge ist die Sprache. Vielleicht meint er , das Dichtung oder Dichtersein sich heute viel mehr teilt auf andere oder viele möglichen Genres.

Spiegel Online 24.4.09: „Bei Twitter entsteht eine neue Elite“ Interview mit Netzkritiker Andrew Keen, u.a.: Keen: „… Künstler, Journalisten, Musiker und Autoren der alten Schule haben keine Chance mehr. Wer überleben will, muss permanent an seinem Internet-Image feilen, seine eigene Ich-Tag aufbauen. Das Microblogging Twitter ist ein gutes Beispiel dafür. Hier ist eine neue Elite im Begriff zu entstehen. Die Hierarchie zwischen Talent und Publikum beginnt das Amateurhafte wieder zu verdrängen.“