[Sana A4, 2018: 5.25 Uhr

Erster Kaffee (aus Granulat)]

Erster Kaffee (aus Granulat)]

[Reuter, Petite sonate pathétique

Im Wechsel mit Ramirer, ORGANICS]

Freundlich, sehr sehr freundlich wieder ward ich empfangen, der eine Viertelstunde zu früh kam, aber eh erst Formulare neu auszufüllen hatte. Wozu ich in den Aufenthaltsraum gesetzt wurde, den Sie, Freundin, bereits kennen, da ich in ihm die beiden vorigen Sanajournale geschrieben habe, das zweite mein erster Brief an Ligeia – die weiterhin noch schweigt. Doch nach den gestrigen Ereignissen habe ich den deutlichen Instinkt, es werde sich nunmehr, nachdem es so präzis auf die Chemo zugeht, ändern, und so knapp. Der Port ist nämlich gelegt.

Ein Port. Bei Cronenberg, dem von mir so verehrten, hieße er → Bioport, ihm, dem großen Regisseur, der Einflößung artifizieller Welten dienend, die damit auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu realen werden, mir, dem Dichter, dem Einfluß der realen in die innere poetische Welt und damit einer, ich schreibe einmal ungeschützt, Harmonisierung der Katastrophe. Weil es dies ist, was wir Menschen wirklich können, was kein, wahrscheinlich, Tier kann, was möglicherweise nicht einmal Göttinnen und Götter könnten, wenn es sie denn gäbe, und erst recht kein GOtt. Schöpfung durch Kunst, Erschaffung durch Kunst – dies ist das Menschliche an sich (und wahrscheinlich eben nicht die Liebe, deren Empfindung wir mit Göttern wie mit Tieren teilen, und mit, wenn’s denn stimmt, dem EInen GOtt auch).

„Die Ärztin wird gleich kommen. Bitte einen Moment Geduld.“

Zu Geduld in Krankenhäusern hab ich schon geschrieben. Nun tauchte ich zum dritten Mal dieses Jahres unter die Membran verhältnisgedehnterer Dilatationen, zu denen, wie ich bereits wußte und vornachts → im Traum verarbeitet hatte, abermals gehören würde, daß mir aus meinem Leben nicht wenige Minuten komplett herausgeschnitten werden würden, die daraufhin in nur wenigen Leuten zugänglichen Räumen sich verschlossen archivierten – möglicherweise archivierten; so sicher → wie Frau von Steglitz (der ich auch direkt noch antworten möchte) bin ich mir da nicht.

‚Mein‘ Dr. Herr Chirurg wehte ins Zimmer, ein nicht sehr großer, doch kräftiger, ja kraftvoll-trainiert wirkender jüngerer Mann als ich mit aber immerhin selber Frisur und ebenso gut gelaunt; man gäbe sich gerne die Hand, doch darf es momentan nicht mehr, und es steht durchaus zu befürchten, daß nach noch einiger Coronazeit auch diese Note unserer Kultur aus dem Bewußtsein gelöscht sein wird – worüber die Generationen nach uns, in jedem Fall die nach denen unserer Kinder nicht einmal mehr Bitterkeit empfinden werden, schon gar nicht die Süße, die mit ihr erinn’rungsvoll verbunden.

„Guten Morgen!“, lachend. „Eine Änderung!“ So nahm er Platz. Jetzt wehten nur noch die bedruckten Seiten in seiner Hand. „Alles gut?“

„Bestens.“

„Na fein. Ich hatte eh keine Zweifel, aber habe mir etwas überlegt, das wir gleich mittun könnten. – Am Montag geht doch gleich die Chemo los?“

Was ebenfalls für ihn sprach; er hatte sich gemerkt, was ich gestern erzählt hatte.

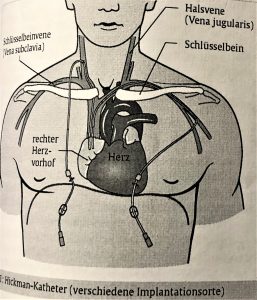

„Und … Sehen Sie, Ihre Venen sind ja ziemlich prima, aber die ständigen Infusionen mit dem sowieso schon höchst aggressiven Zeug nehmen sie einem auf Dauer doch ziemlich übel. Da würde ich Ihnen besser einen Port legen.“

„Bioport ..?“

„Bio?“

„Cronenberg, eXistenZ.“ (Ich habe drauf schon oben verlinkt, im Gespräch geht es eh nicht – auch wenn ich mir nicht sicher war, daß der Arzt den erkenntnistheoretisch enorm bedeutsamen Spielfilm schon kennt. Obwohl er nickte.)

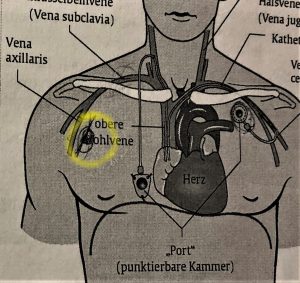

„Jedenfalls, schauen Sie … Wir implantieren den Port unter die Haut, hier:  Aber wir nehmen die rechte Brustseite, da müssen wir nicht übers Herz. Sehen Sie?“ Er zeichnete die Stelle mit dem Kuli ein, umkringelte sie, ich verstärke es mal mit meinem eigenen Kringel, der nun in Gelb:

Aber wir nehmen die rechte Brustseite, da müssen wir nicht übers Herz. Sehen Sie?“ Er zeichnete die Stelle mit dem Kuli ein, umkringelte sie, ich verstärke es mal mit meinem eigenen Kringel, der nun in Gelb: „Da muß der Onkologe nur noch unter die Haut in den Katheter einstechen, ohne daß wochenlang die Venen bis zum Gehtnichtmehr genervt werden. – Einverstanden?“

„Da muß der Onkologe nur noch unter die Haut in den Katheter einstechen, ohne daß wochenlang die Venen bis zum Gehtnichtmehr genervt werden. – Einverstanden?“

„Was gibt’s da zu überlegen? Nichts. Ist sinnvoll, ja. Außerdem find‘ ich’s extrem spannend.“ Ich war echt voller, nur sozusagen freilich, Tatendrang. Denn „tun“, ich selber, tät ja nix. Ich läge nur herum.

„Wir machen es aber auch nur, wenn wir bei der Laparoskopie nichts Verdächtiges finden. – Dann muß ich Sie jetzt nur noch über die Risiken aufklären.“

‚Nur‘ fand ich hübsch. – „Wie gestern?“

„Wie gestern, ja.“

„Na dann.“

Er tat’s und wehte schon wieder hinfort, flatternd seitlich die Weißkittelflügel. Auch war mein Zimmer bereit. Das Possessivpronomen stimmt. Nicht nur erneut ein Zweibettzimmer, sondern eines für mich alleine, komplett. Noch jetzt bin ich allein, tagsdrauf, da ich mich darauf vorbereite, nachher schon wieder entlassen zu werden.

Großartiges Zimmer, Sommerblick:

Mich zügig eingerichtet, Fünfersteckerdose, Ladegeräte, Zenbook auf den Tisch, Lektüren bereitgelegt, aus dem Anzug ins Kindernachthemd, hinten „frei“, gut, den Cardin-Morgenmantel drüber; für den ebenso türkisfarbenen Schal war’s zu warm. Und grad will ich mich legen, kommt die Schwester schon: „Es wird etwas früher. Sind Sie bereit?“ – „Habe ich noch fünf Minuten?“ „Ja. Aber die Ringe ab, bitte, die Uhr ab, bitte … und auch die Piercings, falls Sie welche haben.“

Also schnell jetzt. Schon lieg ich auf dem Rollbett, will aber auf keinen Fall zur Decke starren, statt dessen mitbekommen, was nur geht. Die Gänge schmale sumpfige Läufe afrikanischer Flüsse. „Bitte die Hände nicht hinausstrecken.“ Klar, sonst kommt ein Krokodil und macht SCHNAPP! Man sieht sie nicht, aber bestimmt sind viele Krokos hier. Ich liebe Krokodile, Kaimane aber auch, nur daß die mir zu klein sind. Und Alligatoren haben zu gedrungene Köpfe. Was entschieden für Afrika und gegen Südamerika spricht. Dafür gibt es dort Anakondas, die ich ebenfalls liebe. Die schönsten Schlangen in Afrika sind die schwarzen Mambas. Aufpassen, der Fahrstuhl. Sollte ich verloren gehen, wird irgendwann jemand aufbrechen, um mich zu suchen. „Mr Herbst, I presume?“ „Angenehm. Tja, wer hätte gedacht, die Quellen des Niles in ausgerechnet Lichtenberg zu finden … – Leider kann ich Ihnen keinen Talisker anbieten. Des Krebses halber, wissen Sie?“ Tat er, hatte DIE DSCHUNGEL gelesen. „Und hier also lebt Ihre Krebssirene …“ „Li?“ „Ja, Ihre Li … im Gewässer?“ „Mal hier, mal dort. Sie durchzieht die Wasseradern auf der ganzen Welt, wie eine schmale, schlanke Walin die Meere.“ „Poetisch.“ „Das ist sie, in der Tat.“ (Wobei ich letzteres nur sagte, weil ich den Eindruck habe, sie hört mit, und ihr also schmeicheln wollte. Vielleicht, daß sie dann schneller wieder reagiert.)

Doch warn wir bereits am OP. Seitennische, die Anästhesieärztin (An-Ästhetikerin??? – über den Krebs zu schreiben, macht zunehmend Wortspaß), übliche Fragen, Aufklärung, zwei Schwestern fummeln an mir rum, legen weitere Ports. „Was haben Sie um fünf getrunken?“ „Einen Latte macchiato.“ „Falsche Antwort.“ „Wieso? Habe extra den Wecker gestellt. Bis sechs Stunden vor der OP darf ich noch was trinken.“ „Ist aber Milch drin in so’nem Latte macchiato.“ „Wohl wahr, doch sechs Stunden vor …“ „Es ist aber noch nicht elf, ist erst halb elf.“ „Mag sein, doch wurde mir elf Uhr gesagt. Hab gestern abend extra noch mal angerufen.“ War ja klar, daß ich mit der anderen Zeit der Krankenhäuser noch in Konflikt geraten würde … unsere Zeiten und die hiesigen decken einander einfach nicht. Streng, oh streng! sah die ältere Schwester, ich möchte sie fast eine „Großtante“ nennen, mich über ihre Coronaburka an. Nur daß mir Zurechtgewiesenwerden nicht so liegt, ich werde dann störrisch oder spotte grob – ob vorm OP: egal.

Die jüngere Schwester ahnte es, und bevor die Angelegenheit eskalieren konnte, rief sie meinen Chirurgen an. Der sofort abzuwinken schien, verbal. „Überhaupt kein Problem, sagt er“, sagte sie zur Tante. Die dampfte zwar noch weiter, aber schwieg. Mich wärmte das burka-, genauer: niqabverdeckte Lächeln der Jüngeren, dann ward ich bereits in den Saal gerollt.

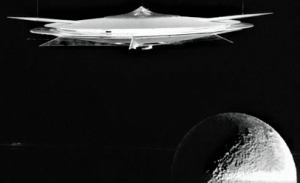

Mal wieder die komplette Faszination, außerdem Genrewechsel: Afrika zieht sich zur → OPS der Enterprise zusammen, doch außen wird sie die schlanke Disk meines geliebten Raumschiffs Orion – des uneingeholt  schönsten aller Zeiten (oh Du Cliff Allister McLane meiner Jugend! — und entsinnen Sie sich, Freundin: der Raumhafen lag unter dem Meer, die Orion tauchte, bevor sie hoch ins All stieg, jedesmal aus dem Malstrudel auf!):

schönsten aller Zeiten (oh Du Cliff Allister McLane meiner Jugend! — und entsinnen Sie sich, Freundin: der Raumhafen lag unter dem Meer, die Orion tauchte, bevor sie hoch ins All stieg, jedesmal aus dem Malstrudel auf!):

[Bilder ©: → Christoph Roos]

Indessen hatte da die Narkose längst gewirkt. Als ich wieder zu mir kam, sah mein Bauch so aus:

Und dazu der neu Port.

(Freilich ermahnte mich später am Telefon die sehr nahe Freundin, demnächst, wenn ich mal wieder meinte, direkt nach einer Narkose ein Selfie machen zu müssen, doch bitte dran zu denken, daß ich dann auch – lächele. Sonst bekämen alle einen Schrecken, und ich verlöre komplett alle meine Leserinnen, außer nur noch Li. (Letztres gab mir sehr zu denken.) )

Wie auch immer, einige Zeit stand ich noch im Aufwachraum, also ich lag, das Bett … hm, kann man auch da „stand“ sagen, na gut, stand da genauso putzmunter auf den Rollen, wie’s schon wieder ich selbst war. „Oh, wieso sind Sie schon wach?“ Ein Pfleger. Diesmal sparte ich mir mein „Bin ich doch immer“; er konnt‘ es ja nicht wissen. Wobei ich, als ich schließlich in meinem Zimmer zurück war, dann doch noch etwas schlummerte – schon weil es eine nette und bequeme Weise war, dem allmählich einsetzenden, bzw. bemerkbar werdenden Schmerz zu entkommen, der schlichtweg von den genähten Schnitten rührte und es nach wie vor tut. Medikamente wollte ich nicht nehmen, kam aber abends dann nicht mehr drum rum; sie standen bereit, ich schluckte sie zögernd, aber schließlich alle nach und nach.

Mein Chirurg wehte ins Zimmer. Wehen tut er immer, diese klasse Mann. Herr Dr. Alexander Dizer. Wenn jemand so tief in meinem Inneren war, hat er ein Recht, genannt zu werden, und eigentlich noch mehr als das. Ich würde ihn nun auch die andere, die große OP durchführen lassen, wahrscheinlich im August, „doch das“, sagte er mit einem so leisen Bedauern, daß es direkt lächelte, „behalten sich meistens die Chefärzte vor.“ Jetzt wollte er erstmal die Wunden sehen. „Leider hat man vergessen, Ihnen Duschpflaster draufzutun. Sie bekommen sie morgen, okay?“ Und entwehte bis zum Abend, indessen ich selbst nun viel zu hibblig war, um noch im Bett zu bleiben. Also ans Tischchen mit dem Zenbook und erstmal Briefe geschrieben, besonders an Wilhelm Kühlmann, der zur Zeit über meinen Gedichten sitzt und irgendeinen Text über sie zu schreiben nicht nur noch „vorhat“. Danach ein schöner SMS-Wechsel mit meiner Lektorin:

ANH

Wie ich heute im Journal schrieb: Ich bin nicht krank, sondern in schwierigem Gelände auf der Suche nach den Quellen eines inneren Nils. (Auf der Suche nach denen des realen gab es halt auch Todesfälle, wie bei Krebs. Eigentlich für Conquistadoren kein Unterschied.)

EMG

leuchtet mir ein. solche bilder machen viel aus, denke ich, wie man im kopf damit umgeht

ANH

Ich sehe den ganzen Krebs fast schon nur noch als poetisches Schwerstabenteuer.

Was mir, ich gebe es zu, ab dem späten Abend und auch durch die Nacht durchzuhalten aber schwerfiel. Dieses Nichtschlafenkönnen ist wirklich zermürbend; die Tabletten, die ich bekam, wirkten nicht oder kaum; ich hatte den Eindruck, man habe mir zum Schlafen Placebos gegeben. Dann aber mußte ich an El’Aurences Marsch auf Aqaba denken

und war mit meinem, nun jà, Schicksal versöhnt. Schlimmer als in der Nefud der Durst kann meine Schlaflosigkeit, trotz der Schmerzes, kaum gewesen sein. Und Lawrence of Arabia ist nach wie vor einer der mir nahsten Helden meines Lebens – nicht zuletzt auch deshalb, weil er und die gesamte arabische Welt wie ihrer beider Streben nach Freiheit derart verraten worden sind. Einem wie mir taugt das ganz gut zur Identifikation. Außerdem rasiert sich Lawrence in der Wüste – mit Wasser, für den Schaum. Wie rar es immer auch sein mag, und kostbar. Ein absolutes Sinnbild europäischer Hochkultur.

Von halb vier bis fünf Uhr schlief ich danach so tief und gut in der Wüste, daß ich kaum später komplett erfrischt aufstand, mir das antierotische Nachthemd wieder überzog (da ich bekleidet noch niemals schlafen mochte) sowie in den Cardinmantel schlüpfte und in die indischen Sandalen. Derart angetan schritt ich hinaus und langsam zum Empfang, um mich am Rolltisch des Pulverkaffees zu bedienen. Die Tasse in der ruhigen Hand begab ich mich in mein Zimmer zurück und begann am Zenbook die Erzählung, diese hier, die Sie nun gelesen haben.

Ihr, in Erwartung seiner Entlassung,

Ihr, in Erwartung seiner Entlassung,

ANH

Um 9.27 Uhr

Tatsächlich flimmert Sommerlicht in dieses Zimmer… so viel Fenster ins Grüne, wie schön.

Die übrigen Bilder gehen ausgesprochen unter die Haut, was ich aber angemessen finde, wenn man wirklich Anteil nimmt.

Nach dem ersten „Wehen“ des Chirurgen wollte ich schon eine Hymne auf die Formulierung verfassen, das ist als Bild so stark und geläufig, dass man gar nicht mehr auseinanderhalten kann, ob man es als die vollendete Beschreibung erkennt oder ein Déjà vu hat, das durch die Sonntagnachmittage der Kindheit mit Fünfziger Jahre-Schwarzweißfilmen und den dort wehenden Arztkitteln gefüttert wurde.

Vielleicht kommt die Formulierung aber auch tatsächlich in Groschenromanen vor. Ich fand im Alter von etwa 12 Jahren beim Ausmisten auf dem Dachboden eines Nachbarkindes einen großen Karton mit solchen Heftchenromanen. Vorher hatte ich so etwas noch nie gelesen und es mir auch nicht gekauft. Ich nahm den Karton mit in mein Zimmer unter dem Dach und unterzog mich einem Lese-Marathon. Da waren auch reichlich Arztromane dabei. Nach ca. vier Wochen Dauerlektüre war meine Neugier für immer gestillt, was diese Lektüre angeht. Ich denke schon, dass da auch reichlich gut aussehende Ärzte ins Zimmer geweht sind. Später, viel später lernte ich, dass diese Lektüre für schlichtere Gemüter durchaus auch von ambitionierten Schriftstellern unter Pseudonym verfasst wird. Als Zubrot.

So viel zum „Wehen“. Aber man darf es nicht überstrapazieren! Einmal in einem Eintrag langt, auch wenn man noch so verliebt in die Formulierung ist!

Liebe Gaga,

wie Adorno einmal zu, der sie haßte, Unterhaltungsmusik schrieb (heute würden wir „Pop“ sagen), findet sich an ihrem Boden, dem Mergel- und Schlammgrund, manch Bodensatz der Wahrheit, den das klare Wasser vergaß. So ist’s mit dem „Wehen“ auch. Mögen es die Arztromane tausendfach vergällt haben, wir dürfen es uns von ihnen ebenso wenig nehmen lassen wie „Ehre“, „Treue“, „Heimat“ von den unverbesserlichen, weil unbelehrbaren Rechten. Begrifflichkeiten wie diese ihnen zu überlassen, hieße, sich in die Usurpation zu fügen, der wir widerstehen sollten, sogar, wenn es sein muß, mit Gewalt.

Zum „unter die Haut“: Ich empfinde es anders, denke immer noch, meine Güte, wieviel Schönheit selbst da noch! Sich auf sich selbst konzentrierende, jeglichen Überfluß abwerfende Körper bekommen etwas von dem, was Mahlers letztes Lied von der Erde derart milde leuchten läßt – in übrigens keiner anderen mir bekannten Interpretation so sehr wie in Fischer-Dieskaus mit dem Philharmonia Orchestra London unter Paul Kletzki. Ich habe die Aufnahme als Vinyl und soeben aufgelegt; bei Youtube findet sich leider nur die zwar legendäre, aber mit Kletzkis nicht vergleichbare unter Bernstein – und ohnedies da nur in sehr eingeschränkter, weil mp4-komprimierter (kompromittierter!) Dynamik. Hingegen ist die Meisterschaft des von EMI aus Fischer-Dieskaus und Paul Kletzkis Interpretation des Jahre 1958 unfaßbar ge“masterten“ Klanges jeden, aber auch >>>> jeden Kauf wert (schwer zu finden).

18.45 Uhr:

Ah, ich habe die Aufnahme nun doch bei Youtube gefunden:

„Die übrigen Bilder gehen ausgesprochen unter die Haut, was ich aber angemessen finde, wenn man wirklich Anteil nimmt.“

Dem stimme ich zu, denn dieses Öffentlichmachen einer existenziellen Situation wie „Ich habe Krebs und so sieht es aus“ hat etwas, was uns Normalleser durchaus erschrecken kann. Zumal es nur der Anfang ist. Sie sollten sich vielleicht dessen bewusst sein.

Meine Erfahrungen damit hatte ich als Beobachter (als Liebender) einer Kranken gmacht und kann mich nach fast 15 Jahren noch gut daran erinnern, wie es damals war, als der Port gesetzt wurde, um die Chomotherapie beginnen zu können.

Ich denke bei der Lektüre oft an die damalige Zeit zurück.

Ich erinnere mich an eine Krankenschwester die sagte: „Wenn Sie irgendwie können, büxen Sie aus“. Also immer so viel Normalität (das ist ohne Krebs) retten, wo es nur geht.

Wehren Sie sich!

In der Urban-Klinik damals gab es mehrere Patienten, meist älter, die immer nur ambulant, die anfallende und notwendige „Chemos“ absolvierten.

Obwohl Ihr Krankenzimmer, wenn Sie es behalten können, super aussieht für den kommenden Sommer 🙂

Ich meine, das sollte keine stationäre Behandlung sein.

Aber ich reihe mich auch rein bei den unnützlen Ratschlägen, entscheiden müssen Sie selbst. Ärzte haben Erfahrung, aber manche sind sie blind gworden im Kampf gegen den Krebs.

Ein Arzt sagte damals zu mir: „Wir wollen uns nichts vormachen, sie kann auch an den Nebenwirkungen einer Therapie sterben“

Das macht mich heute noch wütend, sorry.

Lieber franzsummer,

auch ich werde die Chemo ambulant „absolvieren“, bei, so ist es geplant und erstmal für den Montag terminiert, Professor Josting in der Chausseestraße, der mit dem Sana-Klinikum allerdings verbunden ist, und begleitet selbstverständlch von meiner Hausärztin, der ich sehr vertraue. Eine Chemo in der Klinik käme für mich selbstverständlich nicht infrage, auch wenn das Zimmer noch so schön ist (das ich aber auch nur für gestern auf heute hatte). Die eigentliche Klinik-„Frage“ wird sich erst nach den drei bis vier vorgesehenen Chemozyklen stellen. Erst dann wird nämlich zu entscheiden sein, wie der Tumor herausgeschnitten wird, bzw. werden überhaupt kann. – Und selbstverständlich haben Sie recht: Ich habe mich auf diese Expedition eben erst eingeschifft, bin ja fast noch im Hafen.

oh… da ist es mir zweimal gelungen, mich so zu äußern, dass ich nur halb verstanden wurde…

Das mit dem nach dem ersten Wehen zur Lobeshymne ansetzen wollen, war in keinster Weise ironisch gemeint, da ich sehr bewusst nicht mit Ironie operiere. Ohne Ironie und ohne wehenden Kittel wird bei mir operiert! Ich finde das Bild mit dem Wehen total stimmig und absolut zu verwenden, völlig egal, wo es jemals sonst verwendet wurde, da bin ich dünkelfrei. Nur eben nicht in dichter Wiederholung. Aber das gilt ja für alle Formulierungen.

Die Einordnung des erwähnten MIR-unter die-Haut-Gehens ist vielleicht durch den nachfolgenden Kommentar ins nur-Schmerzhafte eingefärbt worden. Als hätte man versehentlich ein blutrotes Hemd mit in die Maschine mit der weißen Wäsche gegeben. Aber Rosa ist nun nicht herausgekommen, bei der Interpretation. Ich finde die Fotografien auch mit den Ports und Pflastern am Körper völlig ästhetisch und auf eine schöne Art nah dran. Einerseits verdeutlichen sie zwar die ersten Eingrifffe, wo medizinische Vorrichtungen auf sensible Haut treffen, was man empathiebegabt schon auch gleich mitspürt und Beeinträchtigung ist. Aber ich sehe kein jämmerliches Wrack, sondern einen durchaus sehenswerten Männerkörper. Dass man das nun durch unwirtliche Umstände zu sehen bekommt, macht nicht direkt dankbar, aber ist in keinster Weise störend. Ich sehe gern Menschen in ihrem Selbstbegehren, in ihrem Willen, ihren Körper zu lieben und zu pflegen und zu zeigen. Ich sehe es als eine Angelegenheit von besonderer Pflege, nach der er sich wohl etwas gesehnt hat. Und die bekommt er nun, der gute, schöne Körper. Ja, das geht unter die Haut, auf eine intensive Art, nicht nur eine gute, aber durchaus auch. Ich musste natürlich gleich an die Selbstportraits von Helmut Newton denken, die er analog im Krankenhaus gemacht hat, als er am Herzen operiert wurde. Sind legendär. Habe ich auch schon geliebt (ganz unmorbid).

Ach ja, das Lied der Erde… ja und ja….

P.S.

Helmut Newton 1973, Lenox Hill Hospital, N.Y.

9md9c3