[Arbeitswohnung, 8.43 Uhr]

Gogolin war wegen meiner ersten Bemerkungen zu seinem Roman schwer verletzt und griff mich an; der härteste Vorwurf war, daß ich ihn benutzte, um mein Mütchen an Dielmann zu kühlen. Nur gibt es da gar kein Mütchen mehr; ich habe ihm sämtliche Rechte am Wolpertingerroman und alle Nebenrechte an den anderen von seinem Verlag, nun jà, „betreuten“ Büchern gekündigt; eigentlich warte ich nur noch auf die Schlußabrechnung, mit der ich allerdings nicht wirklich rechne. Weg mit Schaden, denk ich mir, denn „weg“ ist schon Gewinn, und wie es an der Börse immer hieß: Wirf schlechtem Geld kein gutes hinterher.

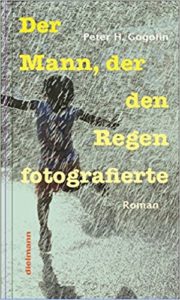

Das Kapitel Dielmann, für mich, ist geschlossen. Allerdings für Gogolin sei es das auch, wie er mir unter Beifügung einiger Umstände schrieb, die ich hier nicht verbreiten darf noch will. Tatsache bleibt, daß der Roman von Gestaltung, Bindung – also allem, was ein schönes Objekt, mithin den Fetisch ausmacht – ausgesprochen gelungen ist. Tatsache bleibt ebenso, daß es Mängel im Text gibt, die Schludrigkeiten des Lektorates bezeugen – wohlgemerkt nicht des Autors selbst. Denn der – wie wir alle, die Bücher schreiben – steckt bisweilen mit der eigenen Nase zu tief drin, um die nötige Distanz zu bekommen. Wir können Lektor:inn:en nämlich, ja müssen es, als Supervisor:inn:en verstehen, wie jede Thrapeutin und jeder Therapeut sie in Anspruch nehmen, wenn sie und er professionell, das heißt: verantwortungsvoll, arbeiten. Wie dort gibt es auch unter uns nur sehr wenige, sehr sehr wenige Genies, die ohne solch eine, sagen wir, Distanzierungshilfe auskommen – nicht zuletzt deshalb, weil poetische Kraft nicht unbedingt stilistische, vor allem aber nicht grammatische Perfektion bedeutet. So wurde es gestern auch diskutiert. Ich kenne Autoren, deren Bücher von ihren Lektoren „regelrecht“ umgeschrieben wurden, bevor sie tatsächlich berühmt, wenigstens bekannt wurden. Das macht ihre Autoren als Poeten nicht geringer, schlägt bloß aus dem Stein noch die Reste, die nicht Löwe sind: doch in ihm gesehen haben nur s i e ihn zuerst. Alleine Gogolin also hat den Löwen erkannt, den sein Roman nun reitet.

Hätte ich der Mängel wegen schweigen sollen? Wie hätte es dann geheißen: „ANH schreibt Gefälligkeitsrezensionen“! Was sowieso immer schnell gesagt wird, wenn sich jemand über befreundete Kollegen und Kolleginnen äußert. Hätte ich über das Buch insgesamt schweigen sollen? Erst recht eine Verletzung – ganz abgesehen davon, daß viele Bücher, und sehr gute, im gewöhnlichen Feuilleton aus Gründen gar nicht erst vorkommen, die mit ihnen selbst nicht zu tun haben, sondern mit Mainstream, Bedeutungswille der Rezensent:inn:en, betrieblicher Taktik, heißt: aus Machtgründen und solchen des Machterhalts und weil es durchaus gefährlich sein kann, für etwas einzustehen, das ansonsten keinen Reflex hat. Dazu kommen persönliche Zu- und Abneigungen, bisweilen auch – in der Bildenden Kunst ganz besonders – Geschlechtsinteressen, auf die erst dreißig Jahre später mit den Fingern gezeigt wird, wenn der avisierte Erfolg sich eingestellt hat. Oft sind es eben allein die mit einer Arbeit eng vertrauten Kolleg:inn:en, die deren Valenz überhaupt begreifen können. Denken Sie, liebe Freundin, an Christoph Martin Wieland, einem Dichter selbst, der für Heinrich von Kleist das Wort ergriff – als quasi einziger des den junggenialen Mann ansonsten schwerstens mobbenden Weimarer Kreises.

So habe ich mich immer verstanden, wielandsch, und verstehe ich mich noch: Dort ein Wort zu sprechen für andre, wo sie zu unrecht mißachtet werden, etwa in Kiel Christopher Ecker – gewiß einem der herausstechendsten Romankünstler deutscher Sprache unserer Zeit. Es war als einer der ersten übrigens Denis Schecks zu begreifen, um welch eine Kraft es sich bei jenem poetisch handelt. Doch selbst seine – er ist unterdessen einer der Mächtigsten; was ich nie glaubte, glaube ich jetzt: daß er die Nachfolge Reich-Ranickis angetreten hat – – also selbst seine frühen – ehrenvollen – Versuche, Ecker in den Fokus zu stellen, blieben beinah ohne Widerhall. Und also hat er ihn wie eine Aktie, die nicht schnell genug rentiert, wieder abgestoßen. (Übrigens war er der Lektor von Meere; eine solche Aktie bin insofern auch ich).

Es war insofern selbstverständlich, daß ich im Falle Gogolins das Wort ergreifen würde, der a u c h zu diesen Aktien gehört, allerdings früher einmal höchst florierenden – sein, nach dem so betitelten Buch, Wort von der „Seelenlähmung“ ist sogar idiomatisch in den deutschen Sprachschatz eingegangen.

Ich verehre diesen Autor, verehre ihn besonders nach Calvinos Hotel, einem Roman von europäischem und damit auch Weltrang, doch ebenfalls fast unbekannt geblieben. Wer Gogolin irgend begreifen will und verstehen, was Romankunst bedeuten kann, besorge ihn sich. Er ist beschämend billig zu haben.

Und nun dieser neue!

Freundin, verstehen Sie mich! Was tut ein Studienrat, der sich in seine Schülerin verliebt, und sie erwidert’s? Es ist doch anzunehmen völlig falsch, daß er sie fortan bevorteilt behandelt. Ganz das Gegenteil ist der Fall: Er wird sie an strengeren Maßstäben als all seine anderen Schüler:innen messen, nicht nur, weil fast naturgemäß seine Erwartungen in sie höhere sind, sondern auch, damit eben n i c h t gesagt werden kann, er schiebe ihr aus Eigeninteresse die besseren Karten zu.

Hätte ich dies bei all jenen, denen ich zugetan bin, anders gehalten, was wären denn meine Besprechungen der Bücher Martin R. Deans, Paulus Böhmers, Katharina Schultens‚, Ricarda Junges, Christopher Eckers, vieler, vieler weiterer dann wert und eben auch Peter H. Gogolins? Aus denselben Gründen habe ich einst die Lyrik einer da noch „nur“-Geliebten böse verrissen, der ich bei so jungen, wie sie war, doch mir ferneren Dichterinnen vor- und nachsichtig gewesen wäre. Die Verletzung wirkt bis heute. Doch ich kann gar nicht anders, als an die Arbeit mir Naher mit besonders gespitztem Blick zu gehen, hier sind Fünfe niemals grade. Und von den Meinen erwart‘ ich das Gleiche, ja hege bei Lob von den Meinen Verdacht. Die Löwin kann ein Lied davon singen, was sag ich? Balladen! Ich tu so, als wäre nicht wert, was von ihnen. Dabei sind sie, wahrscheinlich, nicht weniger streng als ich selbst.

Ich war müde nach der Auseinandersetzung gestern, es müde. Dann lief aber plötzlich die Lyrik – ein nächstes Zeichen, daß Trauer ihr Movens, nicht Glück. So daß ich das Unglück des Orpheus begriff, das für uns, nicht ihn ins Glück gewendet (ein- für allemal, wenn es singt). Und die Verse strömten. Vielleicht stelle ich eines der so entworfenen neuen Gedichte nachher hier noch ein. Am nächsten, dem siebten, sitz ich bereits seit morgens etwas nach sechs. (Gestern spielte ich mit dem Gedanken, es müßten dreizehn werden, nach der weiblichen Zahl, doch neun täten’s auch).

Außerdem begriff ich, nun auch den Titel, der bisher nur abstrakt oder gar abgeschmackt war, des gesamten Gedichtbands zu haben:

Das Ungeheuer Muse

Gedichte 2009-2018

Jetzt brauchen wir noch ein Umschlagbild, und zwar bis zum 15. April. Noch habe ich keine Idee. Gestern skypte ich mit dem Verleger; die Herbstvorschau mit dem entsprechenden Vorschautext müsse nach der ersten Maiwoche in Druck. Ans Lektorat müßten Elvira M. Gross und ich erst danach. So daß wir, wiederum er und ich, geplant haben, daß ich erst dann, fürs Lektorat eben, nach Wien kommen und wir daraufhin gemeinsam nach Rom fliegen werden, von wo wir zu Helmut Schulze nach Amelia weiterreisen wollen, wo es um Ibn Hamdîs, aber auch Schulzes eigene Gedichte gehen wird, von denen ich meine, daß sie endlich, zumindest eine Auswahl, ein Buch brauchen. Im Mai wird es in Umbrien auch schon warm sein; derzeit herrschen dort die nahezu gleichen Temperaturen wie hier. Bis dahin sollte aber auch zumindest die Erste Fassung des Comtessa-Familienbuches fertig sein; Änderungen wie Ergänzungen vorbehalten.

Gut, Freundin, es steht einiges auf meiner Agenda für heute. Ich sollte da dran. Vom Regenfotografen erzähle ich nächstens mehr. Doch dieses Zitat soll hier schon stehen, und sei es nur für Franzsummer:

Er kann die Stadt atmen hören. Hinter dem kichernden, flüsternden Regen, hinter den brüllenden Autobussen, die die Avenida hinaufstampfen, atmet die Stadt, Santa Maria de Belém do Grão Pará, die dreckige Heilige, atmet wie eine satte, befriedigte Frau atmet. Das heißt, dass er nicht in Gefahr ist, dass sie ihn nicht fressen wird, nicht jetzt, nicht bei Tag. Nun verdaut sie, verdaut jemand anderen, hundert andere, tausend andere und spuckt die Knochen in den Fluss. Er weiß, daß der Fluss lügt, denn unter seiner täuschenden braunen Oberfläche ist er ein Grab, voll mit den Knochen von Generationen. Erst in der Dunkelheit wird ihn die Heilige wieder verfolgen, wird wie jede Nacht hinter ihm herhecheln, ihn in den müllgesäumten Straßen suchen, geifernd wie ein Heer hungriger Ratten. Aber sie weiß nicht, dass er ihren Atem hören kann. Wer überleben will, der muss den Atem der Stadt hören können.

Der Mann, der den Regen fotografierte, 30.

ANH, 10.59 Uhr

Oh Gott, jetzt, nach diesem Textbeispiel, verstehe ich Ihren Eifer gegen das Buch etwas besser.

Man sehe sich nur mal die „baune“ statt braune Oberfläche des Flusses an. Und dann die völlig inkonsequente Soße aus neuer und alter Rechtschreibung. Am Anfang ständig das doppelte „ss“ und im Halbsatz am Schluss dann „der muß den Atem der Stadt hören können.“ Das kann ja sogar das Schreibprogramm meines Computers besser.

Fürchterlich: Also hauen Sie ruhig weiter drauf. Meinen Segen haben Sie ab jetzt.

@Niemand

Pardon, Sie rügen meine, nämlich Abtippfehler. Ich habe sie jetzt korrigiert. Die „ß“s nach kurzen Vokalen stammten ebenfalls von mir.

Also abgesehen von dem, was angeblich Ihr Schreibprogramm besser könne, läuft Ihr Kritikversuch bislang ins Leere und wirkt intentiös böswillig. (Bei der Neuen Deutschen „Recht“schreibung kann von „besser“ eh keine Rede sein.)

Hat Ihnen Gogolin mal eine Frau ausgespannt?

„atmet wie eine satte, befriedigte Frau atmet.“ nun ja. Sie atmet schwer.

danke, weil extra für mich 🙂

aber es gibt da eine Formulierung, „manchmal wird es zu viel des Guten“, smile, diese befriedigten Frauen aber auch.

Ich gucke mich mal weiter um.

@franzsummer:

Ich hatte bei der Formulierung auch gestutzt, dann gefiel mir das Bild immer besser, die Zusammenführung von „satt“ und „befriedigt“, weil nämlich letztres ein einfach nur abstraktes, behauptendes Wort ist, doch in dieser Kombination ausgesprochen sinnlich wird. Es dampft fast. Und: nein, befriedigter Frauen kann es genug gar nicht geben, ebenso wenig wie befriedigter Männer. „Genug ist nie genug“, hat es Konstantin Wecker in einem seiner besonders gelungenen Lieder besungen:

lol, da war aber der Konstantin auch noch jünger.

Ich hatte ganz früher einen väterlichen Freund, der hießt Willi und war sehr gegen Nazis. Diese gab es nämlich schon in der DDR in solchen schmuddligen Kneipen, die wir nach der Spätschicht suchten, und der Willi stritt so gern leidenschaftlich.

Da wissen Sie sicherlich, welches Lied Weckers mir am besten gefiel.

Ist nicht satt und befriedigt ziemlich abgedroschen, frage ich mal vorsichtig, da bleibe ich bei „weniger ist mehr“ ohne Ihrem Schriftstellerfreund nahe treten zu wollen, das Umschlagbild ist immer noch toll.

@franzsummer ff:

Ich habe Weckers „Willy“ auch immer sehr gemocht, ihn vor einem halben Jahr auch meinem da noch Siebzehnjährigen vorgespielt, der ein scharfes Sensorium für Gerechtigkeit hat und den ich für seine Raps gerne auf andere Themen, als die bis dato von ihm behandelten, locken wollte.

In dem Nexus habe ich „satt“ und „zufrieden“ vorher nie gelesen; deshalb kam mir den Eindruck, sie sei abgedroschen, nicht. Und davon, daß jemand jünger sei, fand ich nie, es bedeute mehr oder weniger Wahrheit. In der künstlerischen Regel gilt her Gustav Mahlers Satz über den Schönbergkreis: „Sie sind jünger, also haben sie recht.“ Eher, wohlverstanden, nicht absolut, nämlich als Daumenregel.

Da ich wohl fünf Jahre älter bin als Sie, lese ich gern, wenn Sie voller Stolz von Ihrem Sohn berichten. Mein ältester Enkel ist fünfzehn, er redet viel mit Opa und sehr altklug, was mich amüsiert. Wenn man es richtig macht, lässt man sich belehren, das freut ihn 🙂

Ich meine aber auch grundsätzlich, das große Recht der Jugend ist diese riesige Neugierde auf das, was kommt. So habe ich auch mit einem Augenzwinkern dieses „Genug ist nicht genug“ von Wecker kommentiert. Das bemerken Sie vielleicht nicht im nur geschriebenen Text.

Im Alter entdecke ich auch Neugierde, aber sie ist meist rückwärts gewandt. Wie war das damals eigentlich?

Das geht bei mir so weit, dass ich beginne mit Vorliebe Dokus anzusehen über die ganz Alten vor uns, als dieses „Woher wir kamen, wo wir sind“ und weniger „Wohin wir gehen.“

Das ist für mich erledigt, grins, auch die satt befriedigten Frauen, die auch mich damals begleiteten auf meinem Weg.

Ich kannte mal eine Frau, die erzählte mir mit viel Humor von der Urzeit und den Müttergesellschaften, die Urmutter in einer Horde. Sie schlief mit zwanzig Männer, bis sie wirklich satt und befriedigt war.

Vielleicht hatte ich da eine sogenannte „Erinnnerung“, dass es für mich nicht neu war. Andere Leser, die ich dem Buch wünsche, lesen es sicherlich anders und neu, sorry also.

Doch doch, das Augenzwinkern war geradezu hörbar. Ich mochte nur wieder das Prinzip Hoffnung darüberstreichen.

Seltsam, dieses „Wie war das eigentlich?“ ist mir (noch?) fremd; wenn ich, was übel ist, eine meiner Bilanzphasen habe, bilanzieren sie dennoch immer nach vorne, also auf dem Zeitstrahl. „Wohin wir gehen“ bewegt mich nach wie vor enorm; zurückschauen tu ich dennoch, aber weil aus dem Vergangenen das Spätere wird und daß dem so ist, nicht, glaube ich, vergessen werden darf.

Die Urmutter in der Horde ist eine hübsche Geschichte, nur daß, wenn es Müttergesellschaften gegeben haben sollte, auch sie ganz sicher alles andere als gewaltfrei waren. Hier läßt sich bei Gogolin ein Bogen spannen: Der Stadtkomplex als quasi Urmutter, die dann mit Tausenden schläft, die aber nahe am Verhungern sind, und der Akt selbst als ein Freßakt. Hierzu „kali“ bei Schultens:

Will sagen, Gogolins „satte, befriedigte Frau“ ist alles andere als gemütlich.

Ist hier eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass er das Buch, über das hier gelabert wird, überhaupt nicht kennt? Augenscheinlich nicht. Ist aber wohl auch nicht nötig. Der BLOG-Autor hat uns dazu lediglich mitgeteilt, dass es sich durch Konjunktiv-Fehler und ein mieses Lektorat auszeichnet. Kein Wort zum Inhalt. Kein Wort zum Schauplatz. Kein Wort zu den handelnden Figuren usw.

Und dann dürfen ahnungslose Leser darüber befinden, ob die Wortwahl „satte Frau“ angemessen ist.

Ich habe mir das Buch inzwischen gekauft. Und was finde ich an der Textstelle? Ich finde einen halbnackten Obdachlosen, ein halb verrücktes fünfzehnjähriges Kind, das an Lepra leidet, auf der Straße unter Prostituierten lebt und vermutlich sein ganzes Leben hindurch noch nicht einen einzigen Tag satt geworden ist. Das ist Placido, der anscheinend einen religiösen Wahn hat und davon fabuliert, dass die Stadt ihre Bewohner auffrisst. Dass der eine andere Vorstellung vom Sattsein hat als Rentner, die auf Facebook ihre Restlebenszeit vertrödeln, das sollte wohl klar sein.

Das Buch ist vom Autor so unglaublich eindrucksvoll geschildert, dass ich es die ganze Nacht hindurch nicht mehr aus der Hand legen konnte. Und hier wird über die Wortwahl „satte Frau“ mit einer Selbstgerechtigkeit geradebrecht, als hättet ihr selbst das Buch geschrieben, nur natürlich besser, wenn der blöde Gogolin es nicht zufällig vor Euch so mies falsch gemacht hätte.

Was seid Ihr ekelhaft. Gggrrrr

Sie haben völlig recht. Gehts Ihnen nun besser?

Das ist typisch fürs Internet, man schwatzt über Dinge, die man gar nicht kennt.

Aber da ich nun mehr weiß über das Buch, habe ich ehrlich gesagt, immer noch keine Lust, es zu lesen.

Nur eins, ist vielleicht nicht wichtig, aber ich bin nicht bei Facebook, ich habe noch nicht einmal ein Handy, und ihre Lebenszeit vertrödeln die meisten Menschen, nicht nur Rentner, denke ich.

Am schlimmsten tun es die, die meinen sie tun es selbst nicht.

Danke für den Kommentar.

@Niemand

Selbstverständlich noch kein Wort über den Inhalt; ich habe in meinem ersten Beitrag zu Gogolins Buch deutlich geschrieben, daß ich noch nicht viel gelesen hatte (ist unterdessen anders), sogar die Seitenzahl angegeben, war und bin also in keiner Weise unlauter. Sondern ich schrieb, was mir bis dahin aufstieß, schrieb vor allem auch, es schmerze mich inkorrekte Sprache so sehr, daß es mir ein Weiterlesen erschwert. Weiter war ich noch gar nicht gediehen.

Also was wollen Sie? Der BLOG-Autor, wie Sie mich nennen (es würde sich vielleicht lohnen, machten Sie sich erst einmal kundig; im Vertrauen: ’s ist leicht), hat ein sukzessives Verfahren, Bücher in seinem Blog zu besprechen, nach und nach mit dem Verlauf seiner Lektüre. Er hat es beim Fahlmann so gehalten (auch dort monierte ich gleich im ersten Beitrag Fehler und auch dort machte ich das Lektorat verantwortlich), er hat es bei den Anderen Häfen so gehalten und hält es oft nur so, wenn ihn ein Buch oder ein/e Autor:in interessiert und er, der BLOG-Autor, nicht anderswoher einen Rezensionsauftrag hat. Da wiederum Sie das Buch, wie Sie erzählen, bereits nach meinem ersten oder diesem meinem zweiten Beitrag gekauft haben, scheint das Verfahren auch zu wirken.

Unklar ist mir aber, weshalb Sie Franzsummer derart persönlich diffamieren. Übrigens werden auch Sie, jedenfalls hoff ich’s für Sie, eines Tages im Rentenalter sein.

Zur „Sache“ aber selbst, um meine Position noch einmal deutlich zu formulieren: Kunst lebt nicht vom Inhalt, sondern aus ihrer Form, zu der eben die Sprache gehört; der Inhalt kann sogar völlig nebensächlich sein: Er wird erst durch seine Gestaltung. Ansonsten landen wir bei wie auch immer „missionarischer“ Gesinnungs“literatur“, rechtschaffen gut gemeint, doch künstlerisch bedeutungslos. Gogolin ist ein zu tief in die Wasser der Erzählkunst getauchter Romancier, um dies nicht zu wissen. Entsprechend das Maß, das ich zur Hand nehme. Auch davon aber, in meinem Beitrag oben, habe ich erzählt. Daß Sie dies nicht zur Kenntnis nahmen, ist schwerlich dem BLOG-Autor anzulasten.

Im übrigen verstehe ich nicht, weshalb Sie, wenn Sie doch meinen, es werde von mir (und Franzsummer) nur ge“labert“, hier nach wie vor lesen, bzw. kommentieren.

Ja, es geht in erster Linie um die Formulierung, erst dann darum, was sie formuliert oder zu formulieren versucht. Um Ihnen zu erklären, was ich meine: Joyces große Kunst bestand nicht in der Schilderung des mehr oder minder banalen Tagesablaufs Leopold Blooms, sondern in dessen und seiner Bekannten Charakterisierung durch Sprache, sowie darin, in welchen Zusammenhang er das – ecco!: – vermeintlich Banale stellte, im Fall des Ulysses in eben den der Odyssee, auf deren sozusagen semantischer Folie erzählt wird, und darin, wie radikal er, Joyce, den stream of consciousness weiter entwickelte. Gogolin, bislang, bleibt in seinen Plácido-Passagen strikt in einer konventionell auktorialen Perspektive, die insofern als Rollenprosa nicht kenntlich ist, jedenfalls noch nicht (ich bin jetzt auf S. 90). In einer solchen allerdings wären Formulierungen wie die von Franzsummer monierte tatsächlich kein Problem.

Ja, vor allem der FranzSummer war als junger Mann oft im Kaffee Burger paar Biere zischen, und am Tresen saßen vielleicht Katharina Thalbach und Thomas Brasch mit Freunden und alle Tische waren dicht besetzt,

„Hast du schon von Christa Wolf „Kassandra“ gelesen?“, „Nee, aber ein Buch von Solschenitzin“, „Wie bist du denn da rangekommen?“, „Tja, da schweige ich besser“, „Was hältst du eigentlich von Biermanns Aufritt“, „Ach der ist doch so ein Arschloch“ „Ein Doppelarschloch“…immer durch dem Gewimmel die alte Inge wie ein olles Schiff durch Sturm und See, gefährlich balancierend mit vollem Tablett… sie kannte jeden mit Vornamen, und jetzt sieht der FranzSummer den ANH im Kaffee Burger eine Lesung halten, grins, das ist jetzt dort auch nicht mehr das, was es war, lol.

Aber danke für die Erinnerung. (Bild bei Wikipedia)

Im übrigen bin ich der Ansicht, Ihr Blog hat ja nicht die Aufgabe, neue Bücher vorzustellen, oder.

Das waren doch nur erste ganz subjektive Eindrücke, anders hatte ich es jedenfalls nicht gelesen. Und möglicherweise zu vorschnell kommentiert.

@franzsummer

Nein, die „Aufgabe“ nicht, aber ich tue es hier bisweilen recht gerne, manchmal nur Leseeindrücke, manchmal mehr; und ich stelle meine anderswo erschienenen Rezensionen meist hier mit ein, wenn nach dem Erscheinen etwas Zeit vergangen ist. Die Dschungel ist auch ein frei zugängliches Archiv.

Au Mann, die Burgerlesung ist auch schon wieder ewig her… und stimmt: was etwas gewesen, i s t es sehr schnell: gewesen. Als noch zu wilden Torpedokäferzeiten auf den Prenzlauer Berg exilierter quasi Vorzeigewessi kann ich mir von früheren Burgerzeiten tatsächlich nur erzählen lassen, tu das aber durchaus gerne.

Ja, merken Sie’s denn nicht?

Der, der da als „Niemand“ kommentiert, ist niemand anders als Gogolin selbst. Wer dessen Jammer-Blog kennt, erkennt diese Sprache doch sofort.

Das glaube ich nicht. Aber selbst wenn er es wäre, spielte es keine Rolle. Denn es geht allein um die Argumente. Die können auch in eigener Sache treffend sein – oder eben nicht.

Weshalb aber greifen Sie Gogolin derart despektiertlich an?

Es gehört übrigens zu den auch poetologisch interessanten Eigenheiten eines Weblos, daß mit Anonyma diskutiert werden kann; so können von ein- und derselben Person einander widersprechende Argumente vertreten werden, was im Sinne eines sokratischen Dialogs durchaus der Wahrheitsfindung dienen kann, sogar dann, wenn sie rhetorischer oder polemischer Natur sind.